Commandant Brenot

Extraits d'un

document réalisé par Bruno Le Marcis à partir d’un fonds d’archives

personnelles

La fin de son service militaire

"

La débâcle sous les bombes

Le 9 juin au matin, les hommes du Bataillon de l’Air 116 sont évacués

vers Oloron-Sainte-Marie sur ordre de son Commandant, le Colonel

Plousey. Les péripéties ne manquent pas : le ravitaillement fait défaut,

l’essence est comptée, les pannes mécaniques se multiplient, plusieurs

véhicules doivent être abandonnés.

"

Enfin, Oloron

Le B.A. 116 atteint les Pyrénées, via Chartres (27), Méhers (41),

Argenton-sur-Creuse (36), Aubazine (19), Sainte-Livrade-sur-Lot (47) et

Saint-Justin (32).

À Chémery,

Marcel Brenot confie

à son fils aîné, qui vient de fêter ses 18 ans mais n’a pas encore décroché

son permis de conduire, une mission de confiance : le rejoindre au plus

vite au volant de la Renault Vivaquatre familiale (surnommée Adélaïde eu

égard, sans doute, à son profil assez peu sportif). Un ami l’accompagne.

Le voyage tourne à l’épopée des J3. La jonction se fait le 17 juin à

Argenton-sur-Creuse où le B.A. 116 stationne. Le 19 juin la route est

bloquée par un intense bombardement de l’aviation italienne.

Le lendemain, le convoi s’ébranle de nouveau, les jeunes suivent à

distance.

À Eguzon (36), les chasseurs italiens reviennent. Cette fois, leur cible

est une centrale électrique. Ils font mouche à trois reprises. La

Vivaquatre, désormais

assurée

d’un ravitaillement en essence lui permettant d’atteindre les Pyrénées

sans encombre, prend le chemin des écoliers et met le cap sur Cahors

(46) pour y déposer des soldats orphelins de leur formation pris au bord

de la route.

Dix-sept jours après son départ, le 25 juin au soir, le convoi fait son

entrée à Oloron-Sainte-Marie sous une pluie battante. Les officiers du

B.A. 116 s’installent dans le provisoire, en attente d’un ordre de

marche vers une nouvelle affectation. Première nécessité,

le mess des officiers investit une vieille maison à

colombages, près

du pont Sainte-Marie, en surplomb du gave d’Aspe. Le Commandant en

second qu’est Marcel Brenot installe

ses pénates dans une vaste propriété appartenant à la famille Bordeu.

Le fils, arrivé à bon port, est prestement dirigé avec quelques jeunes

gens du cru vers le Lycée de Pau — il n’y a pas de guerre qui vaille

l’abandon des études ! —, où il peut s’inscrire

de justesse

à la session du baccalauréat organisée le 12 juillet. Brillant, il

rejoindra la corniche Turenne à Toulouse, parachèvera sa formation à

l’École militaire de la Garde (Au

sein de l’école

militaire de la Garde, que commande le Général

Perré,

en mai 1944. Il entre

à

St Cyr le 3 janvier 1945.), à Cusset (03), et effectuera un bref

séjour au S.T.O. Au sein de la Division d’Auvergne,

il participera ensuite

à tous les combats qui précéderont la Libération, dans l’Armée de

Lattre. Il se distinguera, du côté de Belfort.

"

Continuer

à servir "

Le courrier reprend petit à petit. Désormais, la liaison est rétablie

avec le Loir-et-Cher. Mi-juillet 1940, Marcel Brenot écrit brièvement à

son épouse : « Nous devons partir sous 15 j. 3 sem. en direction de

Marseille. Je ne peux rien te dire de plus. »

Il précise:

« Je suis Commandant de Place, quelque chose comme le Préfet de police

de la localité (…). »

Le 14 juillet à Oloron, le B.A. 116 au grand complet défile au Square

des Poilus (aujourd’hui place De Gaulle), au pied du monument aux morts

de la Grande Guerre 14-18, une imposante colonne en granit de Bretagne

située face à la Poste. Le ban et l’arrière-ban sont au garde-à-vous. Le

Sous-Préfet et le député, maire d’Oloron, Jean Mendiondou, sont

présents. Lors de la cérémonie des couleurs, le Colonel Plousey fait don

à la ville du pavillon du B.A. 116

« (…) crasseux des fumées des

incendies allumés par le bombardement (…) pour qu’il flotte toujours en

haut de ce mât. »

Au Commandant Brenot revient

l’honneur d’épingler en son centre l’insigne du

bataillon.

Une douzaine de jours plus tard, le B.A. 116 plie bagage vers d’autres

horizons. Un convoi de véhicules (camions-citernes, camions bâchés et

Citroën C3) servis par une dizaine d’officiers de l’Armée de l’Air

prend la route fin juillet. Le 26, les derniers hommes en charge de

l’entrepôt 303 du B.A. 116 rallient Lyon en train.

Le 29 juillet 1940, un courrier du Secrétariat d’État à l’Aviation fait

savoir au Général commandant la 38e Région

Aérienne

à

Pau, que

« le Commandant de Réserve BRENOT du Bataillon de l’Air 116 est

autorisé, sur sa demande, à

continuer

à servir en situation d’activité, jusqu’à l’expiration de son contrat en

cours (1er

août

1941). »

Problèmes

budgétaires ?

Marcel Brenot n’ira pas jusqu’à ce terme. Vichy le radie du corps du

contrôle auquel il appartient.

Le 1er septembre 1940, il bénéficie d’une permission d’un mois pour se

rendre à Saint-Julien-de-Chédon (41) avec sa voiture personnelle. Ce

déplacement est-il en lien avec la nomination imminente de Marcel Brenot

à Gurs ? Sa permission l’autorise à se rendre également à Saint-Aignan,

point de passage contrôlé de la ligne de démarcation. La mémoire

familiale rapporte que son épouse et ses deux filles jumelles ont passé

la ligne, camouflées dans le camion d’un fabricant de chaussures,

habitué des routes de la région qu’il arpente pour approvisionner

magasins et marchés. Les Allemands, habitués à ses allées et venues, ne

contrôlent plus le camion depuis longtemps.

Il devient Fonctionnaire

- Chef

du 182e G.T.E. à Gurs et du 526e à Izeste (1940-1943)

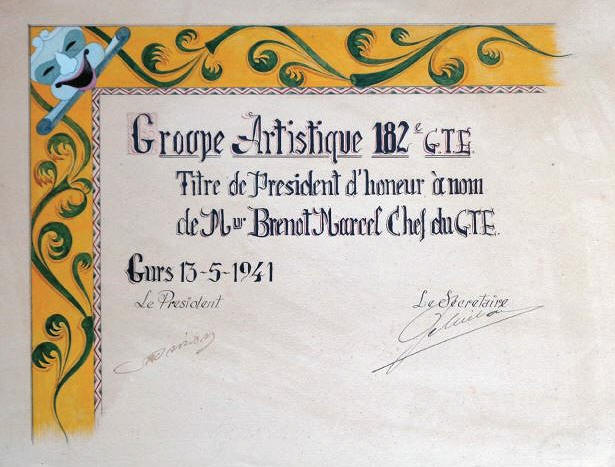

Le Commandant Alcide, Pierre, Marcel Brenot est affecté au 182e Groupe de Travailleurs Etrangers (GTE), comme Chef de groupe, le 9 novembre 1940, en remplacement de M. Hubert Cosse. L’avis de nomination et le courrier qui l’accompagne sont signés par René Belin, Secrétaire d’État à la Production industrielle et au Travail.

Tout porte à penser que Marcel Brenot a choisi l’opportunité de cette permission pour aller attendre les siens de l’autre côté du Cher, sur la rive gauche, et les ramener avec lui. Le 2 octobre 1940, il est démobilisé à Pau. Un mois après, finie la carrière militaire, le 9 novembre, il devient simple fonctionnaire.

( Pour en savoir plus sur le compagnie de travailleurs étrangers CTE et GTE )

"Spécialiste du bois"

À la tête, à ce jour, du 182e G.T.E., il déploie

tous ses efforts pour gérer les

travailleurs étrangers — pour la plupart des Républicains espagnols,

qu’il

place, par des contrats de travail, dans les usines et les entreprises

de la

région.

Beaucoup d’entre eux sont employés aux travaux forestiers. Un domaine

que connaît bien Marcel Brenot. C’est un spécialiste du bois : les

essences n’ont pas de secret pour lui. Il sait d’un coup d’œil sûr cuber un fût

jusqu’au houppier lorsqu’il n’a pas avec lui son grand compas de

forestier en chêne.

Pénurie d’essence oblige, camions et automobiles sont équipés de gazogènes

qu’il

faut alimenter en charbon de bois. Le travail ne manque donc pas dans le

secteur : abattage, coupe, carbonisation et débardage des grumes de bois

nobles vers les scieries et les industries de transformation de la

région.

La gestion des travailleurs étrangers n’est pas toujours de tout repos.

Il faut savoir canaliser quelques personnalités trop marquées, voire les

écarter pour préserver coûte que coûte

le moral des troupes, garant d’un bon entrain… et de la productivité

qu’en attendent les employeurs.

Tous les

groupes de T.E. ne

se ressemblent pas, tant s’en faut. Et certains « petits chefs », sans

doute moins imprégnés de la droiture militaire qui guide encore Marcel

Brenot, peuvent se montrer injustes et brutaux :

tout ce qu’il exècre.

Autour du camp de Gurs se développe sporadiquement un marché aussi noir

que parallèle, alimenté par des travailleurs en quête d’un pécule, condition

sine qua non

pour espérer pouvoir se faire la belle. Gare aux vrais voyous qui

abusent de la situation ! À Pau, le tribunal, auquel le Préfet réclame

« des mesures très sévères », tourne à

plein régime.

" Un tempérament d’animateur "

La relative liberté

de mouvement dont jouissent, hors le camp, les hommes

du 182e G.T.E.

susciterait-elle des jalousies ? Marcel Brenot prend soin de recueillir,

des témoignages d’employeurs — parfois très flatteurs (trop ?) —

attestant des qualités morales de ses travailleurs placés et, au

passage, de son efficacité personnelle. Un peu de publicité sur son

œuvre de remise en ordre du 182e G.T.E. ne peut nuire à l’ego.

Parmi les travailleurs espagnols, quelques « meneurs » ont pu tenter de

déstabiliser le groupe en incitant leurs compatriotes à lever le pied.

Une forme de résistance passive face à des employeurs rudes à la tâche,

notamment dans le monde agricole, et parfois âpres au gain. Peu enclins,

quoi qu’il en soit, à respecter les sacro-saintes brisures pour cause de

sieste, comme on a l’habitude de les pratiquer

« tras los montes »,

lorsque s’installe le cagnard.

Marcel Brenot y met bon ordre en réorganisant le groupe, comme il

sait le faire : sur le mode militaire.

Le précédent « patron » de Marcel Brenot, le Colonel Plousey, le porte

en très haute estime. Le 25 mai 1940, il note, prémonitoire :

« Officier remarquable par

l’ensemble de ses qualités. Témoigne d’un allant exceptionnel. Brillante

activité tant physique qu’intellectuel (sic). Caractère ardent. Très

apte à exercer le commandement d’un bataillon dont il saura faire en peu

de temps, grâce à

son tempérament

d’animateur, une unité d’élite »…

Acte I, redonner de la tenue aux hommes en organisant autant que faire

se peut un semblant d’hétérogénéité dans les tenues. Chemises avec

poches à rabat, culottes de cavalerie et bérets pour l’encadrement ;

des ponchos taillés dans des couvertures font office de

cache-misère pour le reste de la troupe.

" L’emblème, le fanion et l’hymne "

Le 182e

G.T.E. a incorporé,

depuis leur arrivée au camp de Gurs en 1940, un certain nombre

d’Allemands expulsés du Pays de Bade pour cause d’antinazisme notoire,

juifs pour la plupart. Dans leurs rangs de ces désormais apatrides dont

certains réussiront à émigrer, principalement aux États-Unis, figurent

de nombreux intellectuels, écrivains, acteurs, musiciens, peintres,

dessinateurs, plasticiens… des sportifs aussi. Une équipe de football

— maillot bleu (?), short blanc

et chaussettes à bandes blanches — se produit au stade d’Oloron.

En

« mécène » intéressé, il commande aux artistes la création d’un insigne

et d’un pavillon pour le G.T.E.. L’histoire n’a pas retenu le nom des

graphistes, qui ont choisi l’edelweiss pour emblème — les béarnais

l’appellent « imortèla » — sur fond bleu-blanc-rouge,

ni celui de l’inventeur du fanion, qui — clin d’œil (

Le camp héberge

des aviateurs et des mécaniciens

espagnols),

demande expresse, ou flagornerie assumée ?

— a choisi l’insigne de l’Armée de l’Air

qu’arbore

Marcel Brenot sur un portrait réalisé par un autre artiste espagnol,

Andrés Tejedén.

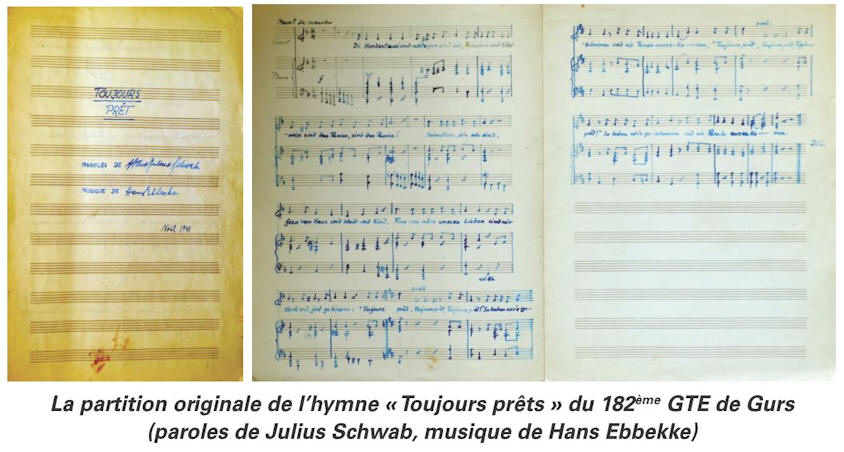

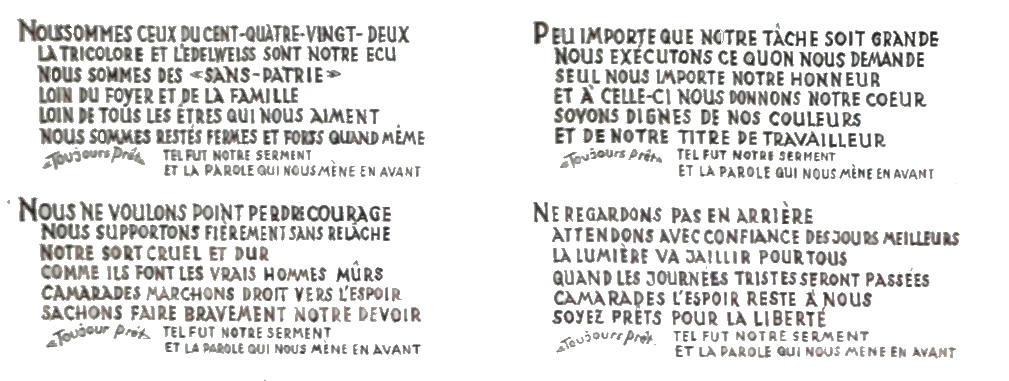

Aux musiciens, Marcel Brenot commande aussi l’écriture d’un hymne bien

martial, une marche, paroles et partition pour voix et piano, que

l’orchestre du camp pourra exécuter.

Les musiciens

signent leur œuvre, La marche

du 182e, à la Noël 1941. Elle reprend en titre et en couplet la

devise du Groupe, que n’aurait pas reniée

Baden Powell :

« Toujours prêt ! ». Le parolier allemand, Hans-Julius Schwab, signe un

envoi lyrique : « Je dédie

cette chanson au Commandant Brenot du

182e G.T.E. au Camp de Gurs, mon

chef militaire, et à son groupe, en signe de

ma reconnaissance la plus sentie de notre situation préférée et élevée,

et en signe de ma fierté d’appartenir à un groupe qui est

« Toujours Prêt » à tout ce

qu’il y a de bon et d’utile. »

Bon et utile… Le 182e G.T.E. est l’objet de toutes les attentions de l’Organisation Todt. Le 30 juillet 1941, deux sergents recruteurs enrôlent 248 hommes, dont 141 membres du Groupe. Le 3 août, la gendarmerie les escorte jusqu’au Groupement Régional n° 2 de Toulouse (4 rue de Belfort), dont dépendent les 27 G.T.E. du Sud, quelque 13.000 hommes, pour être remis aux Allemand

" L’appel du 526e G.T.E."

En ce Noël 1941, en amenant les couleurs du 182e pour la dernière fois

de l’année, Marcel Brenot fait sensation au camp de Gurs.

Dans un article du « Monde Juif » (N° 153 -

1995), l’historien Christian Eggers, remarque :

« C’est peut-être [le

Commandant de G.T.E.] qui donne l’exemple du plus pur paternalisme de certains « bons chefs »

à l’égard de leurs hommes. »

Soulignant : « Ce même officier

avait (…) fait preuve, dès l’hiver 1941-1942, d’un certain esprit d’opposition, chose rare dans la hiérarchie des camps

à ce moment-là. »

En prononçant

un discours qualifié de « chaleureux » devant les hommes de son Groupe,

Marcel Brenot formule effectivement un vœu assez hardi dans le contexte

de Gurs : « Je souhaite que

1942, déclare-t-il un rien emphatique,

soit pour tous l’année de la Paix… »(

En août

et septembre 1942 seront formés

quatre convois pour les camps d’extermination.)

Dans un brouillon, noirci d’un jet d’une plume ferme, il

écrit puis raye « l’année de la libération ».

Et poursuit : « …dont l’aurore

commence à paraître !… Vive le 182 !! » Le discours, traduit en

allemand et dactylographié, porte la même

correction.

Ces quelques mots, selon Eggers, lui valent d’être éloigné du camp. Son

intransigeance, il a le caractère entier, comme ses exigences

lorsqu’il

s’agit de défendre ses hommes,

lui ont certainement valu quelques solides inimitiés.

Quelques mois après, le 19 mars 1942, Marcel Brenot est affecté au 526e

G.T.E. qu’il

rejoint le 1er avril.

Ainsi

Charles Rivalland (remercié après

un différend

avec le Colonel Lespert, à la tête du Chantier de Jeunesse d’Arudy),

lui cède-t-il

la place le 20 avril.

Le procès-verbal de passage de commandement précise la situation du groupe à cette date. Le 526e Groupe interdépartemental de Travailleurs étrangers chapeaute les autres GTE des Basses-Pyrénées et de la partie des Landes non occupées. A cette date, il compte 777 travailleurs (21 employés par le groupe, 744 détachés chez les employeurs, 4 disponibles et 8 absents). Le 7 mai 1942, le 526e grossit. Les effectifs atteignent 900 hommes « 600 Espagnols, 100 juifs et 200 de nationalités diverses, mais ariens », selon un rapport du Comité d’Assistance aux Réfugiés (C.A.R.) [Cf.26]. L’arrêté des comptes fait apparaître un excédent de 122.573,04 francs (environ 40.500 €). L’encadrement français est composé de six surveillants sous le commandement d’un surveillant-chef.

.

" Un journal franco-espagnol

Le siège du 526e est d’abord à Izeste (tél. : le 5 à Louvie-Juzon). Mais

le Groupe dispose aussi de bureaux à

Oloron-Sainte-Marie,

22 et 25 rue Saint-Grat (tél. : 343), où sont également situés l’écurie

et le garage. Les magasins (ordinaire et matériels) sont au 9 de la

rue Carrerot. Marcel Brenot, précédemment

installé dans un appartement de fonction — un meublé,

18 rue Dalmais, qu’il

loue

à Émile Lucbéreilh, fabricant des pâtes alimentaires « Luc » (marque

déposée) —, investit avec femme et enfants le pavillon dévolu à la

direction du Groupe.

A Izeste, le paysage est somptueux, le jardin à l’arrière de la maison

offre une

pleine vue sur le Pic d’Izeste. Devant, flotte un

étendard sur un mât. Un « dépôt » accueille des T.E. en rupture de

contrat entre deux placements, plus tard doté d’une infirmerie. Dans les

communs, des employés entretiennent une basse-cour et une petite

porcherie d’une dizaine d’animaux moyennement gras. Ils cultivent

également un vaste potager. Une symphonie pastorale dans la fureur de la

guerre. Plus au nord-ouest, à 38 kilomètres à vol d’oiseau

d’Izeste,

au strict opposé d’Oloron, les détenus du camp de Gurs sont en proie à

la famine et aux pires maladies.

Il l’espère

mensuel. Faute de papier disponible chez l’imprimeur

(J.

Lentignac,

à

Oloron.), « Servir » (surtitre « Honneur et Fidélité », la devise de la Légion

Étrangère), tiré à 1.000 exemplaires, ne connaît, semble-t-il, que

quatre parutions (dont une double).

Dans le premier numéro,

daté

du 1er juin 1942, Marcel Brenot annonce : « La

plupart d’entre vous me connaissent comme ancien chef du 182. Vous savez

quelles ont été là-bas [à Gurs]

mes réalisations, dont la

plupart n’étaient qu’à l’état de projet ou d’ébauche, lors de votre

départ. J’ai toujours tenu mes promesses, dans le cadre des lois, et

dans la mesure de mes possibilités (…) »

" Juste, équitable, humain "

Marcel Brenot parle à ses T.E. du 526e G.T.E.

en chef de guerre. Il les exhorte à la patience et à l’engagement. Il

leur explique les difficultés économiques d’une France devenue pauvre,

saignée de ses forces vives, privée de ses hommes prisonniers… Son

projet : disposer de travailleurs d’élite, de

« troupes de choc », de

« groupes d’assaut » sur

le « front du travail »,

dont il entend distinguer les meilleurs par la remise d’un insigne.

Marcel Brenot rappelle ce qu’il

considère

sans doute comme ses victoires contre l’administration :

« J’ai obtenu la suppression de la retenue mensuelle des 60 Fr.

d’habillement depuis le 1er mai. J’ai

également obtenu pour la plupart des T.E. les mêmes droits que les

ouvriers français, en matière d’allocations familiales et d’assurances sociales. »

Il promet :

« Je veillerai à ce que vos femmes et vos enfants ne soient pas dans la

misère. Je pense aux regroupements familiaux (…) » Il assure :

« Je serai juste, équitable,

humain, aussi bien pour les employeurs que pour le T.E.. Toute faute

sera sanctionnée, justement, mais sans faiblesse. »

Dernière

salve, nettement plus comminatoire : « J’interdis d’abandonner le travail, de s’absenter sans en avoir

averti le chef d’équipe chargé d’en demander l’autorisation

au Patron. Il est interdit de rentrer au dépôt à Izeste sans

l’autorisation de l’employeur. Les indésirables seront radiés du 526 et

envoyés dans un groupe spécial. Je ne veux pas de mauvais sujets dans le

mien. »

Mais, à bon entendeur salut : « Les

T.E. seront, par contre, retirés aux mauvais employeurs »…

S’ensuit une liste de courts conseils et de renseignements pratiques, comme ce bref encadré en bas de page, intitulé « Recommandations importantes pour MM. Les employeurs ruraux » : « Pour avoir de bons T.E., fidèles et dévoués, occupez-vous aussi d’eux en dehors du travail. Préoccupez-vous fréquemment du sort de leur famille, de leur femme ou de leurs enfants. Procurez-leur toute l’aide matérielle et morale possible. Ils vous en seront très reconnaissants ».

Les 23, 25 et 27 juillet 1942, la Commission Todt est encore à

pied d’œuvre,

le Mur de l’Atlantique réclame toujours plus de bras pour réaliser ce

projet pharaonique dont Adolf Hitler confiera la supervision au Maréchal

Rommel en décembre 1943 : 15.000 bunkers et blockhaus du Danemark à

la Bidassoa, nécessitant

quelque 13 millions de m3 de béton…

L’occasion pour Marcel Brenot de remercier les T.E.

« pour la ponctualité avec

laquelle [ils se sont] présentés aux Centres de rassemblement. (…) Ceci est la preuve de votre

parfaite discipline ».

« L’appel que je vous adressais dans le premier numéro de

« Servir »

souligne-t-il,

a été entendu. J’ai reçu de nombreuses lettres de

remerciements et d’encouragement. Ceci me confirme dans la résolution de

poursuivre l’envoi de ce bulletin, seul trait d’union entre le Chef et

les membres de notre communauté ».

Dommage, dès la parution de ce n° 2, la traduction en espagnol fait

défaut, pénurie de papier oblige.

" Lutter contre les rumeurs "

Le passage des recruteurs de la Commission Todt a alimenté bien des rumeurs : « Les bruits les plus invraisemblables circulent de bouche à oreille, déplore Marcel Brenot en omettant d’en préciser la nature… Méfiez-vous de ces bobards destinés à créer un état d’énervement néfaste ! Si vous êtes inquiets, n’hésitez pas à écrire pour connaître la vérité. Rejetez toute information qui ne viendrait pas de moi. »

Un appel aux travailleurs espagnols, signé LEMAY, chef

du

Groupement régional

n° 2 (Toulouse), relate sans autre précision de lieu ni de date, qu’ « un attentat a

été commis sur la voie ferrée, au passage du train spécial qui emportait

en Zone occupée 300 travailleurs espagnols volontaires ». S’agit-il des

T.E. recrutés fin juillet ? Y a-t-il eu des morts ou des blessés ? Lemay

demande la participation de tous pour démasquer les coupables et

menace : « (…) Dans le cas

contraire, il n’est pas douteux que les mesures de représailles dont ils

seraient l’objet, auraient pour la totalité d’entre eux, les

conséquences les plus graves. »

Dans cette même livraison, on apprend qu’un « tableau d’honneur des

travailleurs d’élite »

sera publié

dans le numéro 4 du bulletin.

(

« Servir »

n° 5, distribué en décembre 1942, apporte les vœux que Marcel Brenot

adresse aux travailleurs du 526e G.T.E.. Il réitère

les mêmes espoirs que l’année précédente : « Je souhaite que 1943 soit pour vous la dernière année d’exil, et que

vous puissiez rentrer dans vos foyers retrouvés. (…) Pas d’impatience,

la guerre finira, et, alors, vous reprendrez une vie normale auprès des

vôtres. »

" Ce

n’est pas de la délation "

Les Allemands missionnent-ils des « moutons » dans les G.T.E. ? Marcel

Brenot prodigue fermement ses conseils : « Vous

devez particulièrement surveiller les travailleurs arrivant au Groupe en

renfort ; il ne faut pas leur accorder votre confiance totale, avant

d’être sûrs d’eux. Je le répète, vous ne devez pas tolérer d’éléments

malsains parmi vous ; c’est vous-mêmes qui devez procéder

à leur élimination. Les moyens ne manquent pas pour cette opération. (…) Ce n’est pas de la délation, mais de l’autoprotection ;

ils disparaîtront rapidement du Groupe si personne ne veut les

supporter. »

Le Commandant du 526e G.T.E. livre même à ses hommes, ce qu’on appelle

aujourd’hui des éléments de langage :

« Répondez en leur opposant des

réalités tangibles ; vous n’avez que l’embarras du choix : La France vous a accueillis non

comme des prisonniers

mais comme des réfugiés. Vous bénéficiez

des mêmes conditions de travail que les ouvriers français de même catégorie. J’ajoute même que nombreux sont parmi

vous ceux qui, grâce à mes démarches, profitent d’un régime plus

favorable. (…) Vous avez les Assurances sociales, l’Assurance accidents

(…)

[les] Allocations familiales. (…) Vous avez encore lorsque les circonstances

le rendent nécessaire, la sollicitude du Service Social des Étrangers. Vous

êtes soignés dans les hôpitaux français comme les

Français eux-mêmes. (…) Vous bénéficiez

des congés payés, à raison de 12 jours par an. »

Seul bémol : « Vos possibilités de circulation ont été à

peine réduites bien que les agissements coupables de

certains de vos compatriotes aient justifié des mesures beaucoup plus

sévères. »

Marcel Brenot conclut l’énumération par cette réflexion :

« Vous devez être reconnaissant au Gouvernement du

Maréchal de sa mansuétude. » Formule obligée d’un

collaborateur zélé ? Manière de donner le change aux autorités du Camp

de Gurs, qui peuvent parfois douter de l’orthodoxie politique du

Commandant, décidément

très autonome ? Précaution face à l’encadrement du chantier de

jeunesse 31, sans doute vexé de ne pas avoir obtenu gain de cause contre

les T.E. d’Izeste, ne doit pas manquer d’exercer ? (Cf.

22)

La caractérisation

du comportement de Marcel Brenot dans la période 1940-1942 appelle

nombre de nuances.

" L’année de la déconvenue

Cultivé, polyglotte, germanophile,

Marcel Brenot parle allemand couramment depuis la

fin de ses études à Sens et un peu anglais ; conférencier

à ses heures pour ses camarades officiers, grand lecteur féru

d’histoire, Marcel Brenot sait qu’elle ne repasse jamais tout à fait les

mêmes plats.

Il est urgent

d’attendre, de rester debout et de préserver a minima l’ordre qu’exige

toute organisation.

Nourrit-il des sentiments antisémites ? Sûrement non. Mais il ne dit mot des lois scélérates de 1941, encore moins de l’organisation au Camp de Gurs de six convois de détenus emportant vers « une destination inconnue » 3.907 juifs allemands et ressortissants d’autres pays, chargés à même la paille des wagons à bestiaux en gare d’Oloron-Sainte-Marie (Six convois pour Drancy/Auschwitz ont été constitués, les 6, 8, 24 août et 1er septembre 1942, les 27 février et 3 mars 1943).. Ses archives sont muettes sur le déroulement de ces événements tragiques, dont on peut imaginer que l’ampleur et la soudaineté ont dû mobiliser l’essentiel des rouages de l’organisation du Camp (et des deux GT.E. qui en font partie : 182 et 526) et dont il a nécessairement eu connaissance. Rien n’atteste, cependant, que Marcel Brenot a participé d’une quelconque manière à leur préparation ou leur organisation.

Départ d'un convoi en gare

d'Oloron

Départ d'un convoi en gare

d'Oloron

L’année 1942 marque sans doute un tournant important dans le parcours de

Marcel Brenot et alimente sa déconvenue. Tout menace de partir à

vau-l’eau sous peu dans l’organisation des G.T.E. L’administration de

Vichy ne suit pas. La nourriture est comptée, le matériel vient à

manquer ; comme l’habillement, surtout les chaussures, qui fait

cruellement défaut et l’objet de réclamations incessamment ravivées au

gré des aléas

de la météo.

Ses exhortations à l’ordre et la patience ne sont, chaque jour un peu

plus, que des mots, rien que des mots s’éloignant dangereusement de la

réalité.

" Une fibre sociale

En mai 1942, le rapport d’inspection du Dr Silberstein, responsable du

C.A.R. de Montauban, mandaté par le Comité de Nîmes, qui regroupe à la

demande de Vichy les principales organisations caritatives déployées

dans ou à proximité des camps, note que Marcel Brenot

« (…) s’intéresse beaucoup à ses hommes. (…) Il a

l’intention d’imposer par contrat un salaire mensuel variant entre 375

et 600 frs.

(mais la nourriture et logement en plus à la charge de l’employeur). »

Le Dr Silberstein lui fait

« très respectueusement » (sic) observer

que les employeurs risquent de « se

rattraper »

sur la nourriture des T.E. hébergés chez eux. Argument balayé

d’un revers de main : le Commandant du 526e annonce qu’ « il va déléguer plusieurs

inspecteurs qui vont faire inopinément le contrôle des cantines et, en

plus, il se réserve le droit de faire ce contrôle par lui-même. »

Le Commandant demande une aide financière immédiate pour pouvoir

financer ses projets dont il estime la réalisation urgente : création d’un

foyer

à Izeste, d’une infirmerie d’une dizaine de lits, réorganisation du

service médical…

C’est sur le terrain de l’humanitaire que Marcel Brenot va

nouer des liens avec certaines familles d’Oloron et

de la région, comme avec Henriette Verdalle, fille de Paul Verdalle,

maire et conseiller général de Navarrenx.

Cette dernière apporte un soutien actif aux internés du Camp de Gurs,

parmi lesquels, un avocat berlinois : M. Frederic Wachsner. Marcel

Brenot le dote d’un contrat de travail en bonne et due forme, autorisant

Mme Verdalle à l’employer et l’héberger chez elle à Navarrenx. M.

Wachsner supervisera les études du fils de sa protectrice, André

Laclau-Barrère, né en 1926, avant d’être exfiltré en Espagne, puis de passer à

Londres.

À la Libération, il reviendra en France pour l’épouser.

Le sort heureux du Dr Benedykt Lippa, polonais originaire de

Galicie, T.E. au 182e du camp de Gurs, est à mettre également à l’actif

de Marcel Brenot, qui lui prépare un contrat de travail de complaisance

en juin 1943, afin que le Dr Lippa, une fois sorti du camp, serve de

médecin aux T.E. du 526e d’Oloron. Contrat qui sera honoré après son départ

d’Oloron et du 526e , le 19 juin 1943, par l’un de ses

successeurs, Philippe Grandclément, et son adjoint, Joseph de

Goussencourt, à la date du 26 août 1943.

" Le maximum de ce qu’il était possible de faire "

Dans un mémoire daté de

l’automne 1944,

qui ne mentionne ni les convois ni le nombre de déportés, Marcel Brenot

estime que « le Camp de Gurs a

connu, pendant les années d’occupation,

une notoriété d’un caractère spécialement douloureux. Destiné à recevoir

des étrangers, il a été

le théâtre

de la part de la Gestapo et du gouvernement de Vichy des pires excès. Le

camp comprenait des communistes espagnols, des israélites belges,

allemands, autrichiens, etc., dont beaucoup avaient servi et combattu

dans les rangs de l’armée française. »

Il souligne : « J’ai fait tout

ce qui était humainement possible pour adoucir les rigueurs des ordres

et de la discipline, pour faciliter les évasions, pour sauver de la

déportation de malheureux internés. » « Les mesures prises de ma propre

initiative, poursuit-il,

ont représenté le maximum de ce qu’il était possible de faire étant

donné le contrôle allemand de Vichy. » Et d’énumérer dix points :

« — Déplacement du cantonnement des Travailleurs

[du 182e G.T.E.] à la périphérie du camp.

« — Enlèvement des fils de fer barbelés. Interprétation des circulaires

relatives aux règles de circulation des T.E. dans leur plus large

esprit, même abusif.

« — Autorisation quotidienne de libre sortie pendant plusieurs heures.

Permission de la journée et de 24 heures le dimanche.

« — Permissions exceptionnelles de plusieurs jours pour toute la

Zone Sud (nombreux conflits à ce sujet avec la direction du camp et le

Préfet. Rappel à l’ordre de Vichy).

« — Incorporation au Groupe de nombreux internés du Camp, ex-volontaires

étrangers, dont de nombreux israélites qui, par cette opération,

devenaient Travailleurs libres en bénéficiant immédiatement du statut de

T.E.. J’ai, de cette manière, soustrait d’innombrables anti-hitlériens

de l’Europe centrale à la persécution de la Gestapo et de la police

française.

« Création d’un foyer et d’une cantine, gérés par les Travailleurs, ce

qui a permis de distribuer 300 frs par tête lors de la dissolution du

Groupe.

« Rédaction et signature d’un contrat collectif de travail avec le

Directeur du Camp,

sauvegardant ainsi les droits sociaux de mes hommes.

« Rétablissement du libre exercice du culte israélite et suppression du

travail le samedi. »

En tant que Commandant du 526e G.T.E., Marcel Brenot revendique

l’incorporation de nombreux israélites, ex-volontaires étrangers ainsi

que de réfugiés clandestins cachés chez des particuliers.

« Ceux-ci, précise-t-il,

une fois transformés en T.E., grâce à

un contrat de complaisance, établi par mes soins, contrairement aux

règlements, pouvaient obtenir légalement les cartes d’alimentation, de

textiles, de tabac, et, tout en restant chez leur hôte, acquéraient, de

ce fait, droit de gîte, en échappant, grâce à ma protection et aux renseignements secrets

que je faisais parvenir, à la persécution de la Gestapo, et à la déportation. »

" Les soupçons de Vichy

Le Commandant Brenot organise la protection des T.E.,

« étrangers antinazis

recherchés par la Gestapo ».

Il prépare

« de nombreuses évasions et passages à l’étranger des Travailleurs

recherchés »,

indique des lieux de retraite

« bien qu’étant [lui]-même

surveillé et soupçonné par la police vichyssoise, qui avait connaissance

de [son] activité. »

Plus impliquant encore, il revendique la refonte du fichier du Groupe en

une nuit « pour reculer les dates d’entrée en France de certains Polonais,

Hongrois, Tchèques, Autrichiens, presque tous israélites, pour les

soustraire aux mesures d’internement prévues par Vichy, en reculant leur

date d’entrée en France (avant 1933). »

Un procès-verbal manuscrit en date du 5 mars 1943, atteste que ce jour à

15 heures, Marcel Brenot, assisté par quatre personnes

(Jean

Coulon, Commandant en second (cosignataire), Camille Portier, chef

comptable, Hubert Heinnen, surveillant, Vincente Gandia, employé

du Groupe) a procédé dans les bureaux du 526e G.T.E.

à l’incinération de « 710 ordres de mission, cartes d’identités

de Travailleurs étrangers du Groupe, périmés, remplacés par les

nouvelles revêtues du nouveau cachet »

(sic)

Sur un plan plus politique, dès 1941, Marcel Brenot prend une initiative

remarquée en faveur des Républicains espagnols. On ne lui connaît pas de

sympathies communistes, ce serait plutôt le contraire.

Cherche-t-il à acheter une paix sociale pour calmer les esprits, parfois

vifs à s’échauffer lorsque les privations se font sentir ? Veut-il

conforter sa stature de chef incontestable ? Le 15 avril 1941, bravant

les consignes propres à l’État de siège alors en vigueur, Marcel Brenot,

qui s’est personnellement engagé à ce qu’aucun débordement ne se

produise, organise et préside devant un parterre de 300 ex-miliciens

espagnols, tous du 182e

G.T.E., un grand banquet

à l’hôtel Lubeigt de Navarrenx. Ils célèbrent ensemble le 10e

anniversaire de la seconde République (1931-1939).

Paul Verdalle, le maire, dans un courrier du 27 décembre 1944, atteste

que tout s’est déroulé dans le calme.

« Je voulais ainsi donner à mes

travailleurs, communistes espagnols, une marque de solidarité, laquelle

ne pouvait avoir pour moi que des inconvénients, sans aucune

contrepartie », assurera Marcel Brenot en 1944.

" La coupe est pleine

Peut-il soupçonner à cet instant qu’un certain nombre de travailleurs du

526e

G.T.E., affectés

au chantier de construction de la centrale hydroélectrique de Fabrèges,

dans la vallée d’Ossau, seront bientôt approchés par la Résistance

toulousaine ?

Marcel Brenot a-t-il eu

écho

des infimes prémices

de quelconques mouvements

précurseurs ? Les documents qu’il a laissés ne permettent pas de le

supposer.

Les exigences allemandes depuis l’invasion de la Zone libre, auxquelles

s’ajoutent les pressions et les projets de l’Organisation Todt sur les

G.T.E. et particulièrement en mai 1943 concernant le 526e ; un incident

notable avec un employeur dépité d’avoir perdu un Travailleur qu’il

appréciait ;

les lourdeurs de l’administration de Vichy ; la complexité

des relations avec les représentants de diverses institutions, dont les

ressorts répondent

à de subtils et obscurs rapports de forces… tout finit par convaincre

Marcel Brenot qu’il est temps de partir.

Il démissionne

du 526e G.T.E. fin mai 1943,

avec effet au 20 juin. Le 19, il passe officiellement son commandement à

François Bodin-Hulin, son second

qui contresigne des comptes tirés au cordeau.

Le solde de caisse est créditeur de 185.575 frs. Le 526e compte 822

travailleurs : 21 au service du Groupe entre Izeste et Oloron, 773

placés chez les employeurs de la région, 17 malades, 7 absents, 2

permissionnaires et 4 disponibles.

Après deux ans et huit mois passés dans les Basses-Pyrénées, Marcel Brenot est nommé Commandant régional des Groupes Mobiles de Réserve (G.M.R.) à Orléans.

( En 1944 Marcel Brenot écrit : « J’ai accepté le poste de Commandant Régional [des G.M.R.] à Orléans sur les instances du Commandant Robelin [Chef d’Escadron, sous-directeur technique de la Garde, dirigée par le Général Perré, à Vichy], torturé avant la libération de Vichy par la Gestapo, et mort de ses tortures, pour avoir été membre de la Résistance.»).

Il prend ses fonctions en juin 1943 avec le grade de Colonel

après deux stages organisés à l'Ecole de police d'Aincourt.

« À cette époque, il s’agissait uniquement de la formation d’éléments de

police militarisés devant camoufler, aux dires du Cdt Robelin, les

embryons d’une future armée de la Libération. »

Pour ses années pyrénéennes, il reçoit un certificat de travail agrémenté de l’appréciation suivante : « Monsieur Brenot a toujours fait preuve d’un grand esprit de discipline et de beaucoup de zèle et d’initiative dans l’exercice de ses fonctions qu’il a quittées, de son propre gré, pour occuper une situation plus avantageuse qui lui était offerte. »