| |

| |

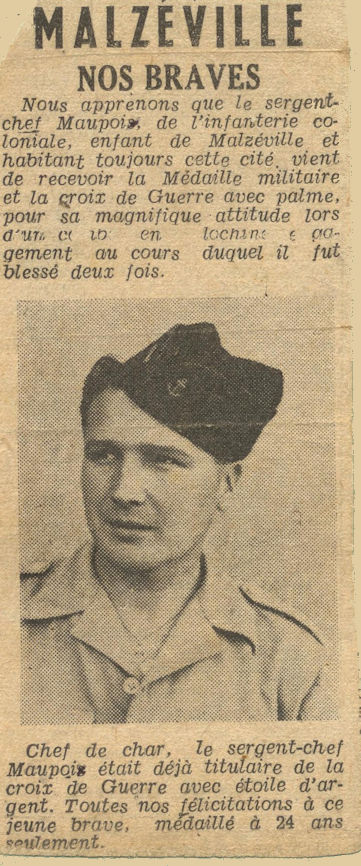

| BIOGRAPHIE D'ANDRE MAUPOIX |

| (Sa carrière Militaire) |

|

|

|

| |

| |

|

Né le 11 mai 1926 à Rarécourt (Meuse)

Fils de Marius Maupoix

Mutilé de Guerre 14/18 et de Jeanne Raclot.

|

| |

|

Son père, incorporé au 164°régiment

d'infanterie à compter du 10 avril 1915, passe au 166° RI le 16

septembre 1916. Il sera porté disparu le 15

juillet 1918 au Massif

Moronvilliers. Gazé, prisonnier à Cassel, il est soigné par les

Allemands. Libéré, il sera réformé définitivement le 13 octobre 1931

(Tuberculose pulmonaire droite évolutive). |

|

Ses parents boulangers doivent alors quitter leur commerce suite à la

maladie contractée incompatible avec le travail dans la boulangerie. Ils

prendront une épicerie à Nancy qu'ils devront quitter quelques années

plus tard toujours suite à la maladie du père qui prendra la profession

d'horloger à domicile. |

| |

| 1939 - Il est apprenti mécanicien à la compagnie

générale électrique de Nancy, puis dans les établissements Berliet de

Nancy. |

| |

| 1940 - Avant l'arrivée

des troupes allemandes, il quitte Malzéville en même temps que

son frère

et tous deux à bicyclette, par des chemins différents se rendent à Cournonteral (à côté de Montpellier) pour rejoindre

leurs parents et leur soeur . |

| |

|

| Vendanges à Cournonteral |

| |

| 1943 - Retour sur

Malzéville, il travaille à nouveau chez Berliet. |

| |

| 1944 - Du 5 mai au

25 septembre 1944, il s'engage avec son frère dans la compagnie "Bourgogne" des Francs

Tireurs et Partisants Français (FTPF). Secteur Malzéville. |

|

( Patrouilles, gardes nocturnes, perquisitions des personnes suspectes,

nettoyage des bois, contrôles des voitures sur le secteur de la

compagnie, relevés de corps de soldats alliés, récupération d'armes et

de munitions.) |

|

|

|

(Source : dossier de résistant) |

|

|

|

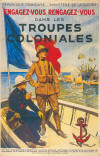

Le 10 octobre 1944, il contracte un engagement dans les troupes coloniales.

(Il a 18ans) |

| |

|

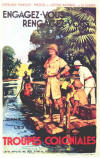

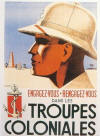

| Affiches d'engagement dans les troupes

coloniales |

| |

| Engagé volontaire pour 4 ans le 6

novembre 1945 au titre du Régiment Colonial de Chasseur de Chars |

|

| Arrive au corps le 10 janvier 1946

(affecté au 1er escadron) muté au 3° escadron le 28 février. |

| |

|

| Ecole de Rouffach ? |

| Nommé 1ère Classe le 16/07/46 |

| Nommé Caporal le

01/02/47 |

| Nommé Caporal-Chef le

01/05/47 |

| |

|

| |

| Embarque à Marseille sur le SS "Pasteur"

le 10/07/47 |

|

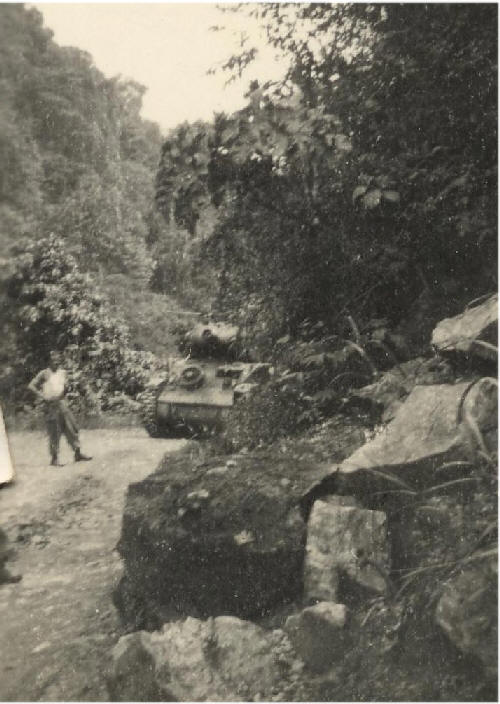

| Débarque à Haiphong le 09/08/47 - affecté

au RICM (Régiment d'infanterie Coloniale du Maroc) |

| |

|

|

Régiment d'infanterie Coloniale du Maroc |

| (En mai 1956, par changement

d'appellation, il devient le régiment d'infanterie chars de marine) |

|

| |

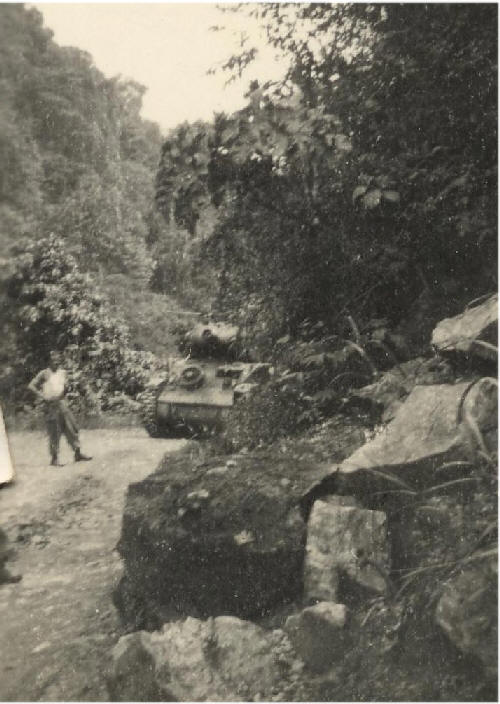

| INDOCHINE |

| |

| Histoire du régiment RICM : |

| |

| Le 4 novembre 1945, les premiers éléments du régiment arrivent à Saïgon.

Dès le 6 novembre le régiment subit sa première perte en terre

indochinoise. |

| Le RICM sera quasiment de toutes les opérations : opération Gaur (1946),

opérations de contrôle en Cochinchine et Sud Annam (1946 à 1947), au

Cambodge (1946 à 1947), au Tonkin (1946 à 1947, opération Léa (Lang-Son,

Cao-Bang, Bac-Kan), Haute région (février 1948 à février 1951),

opérations dans le Delta (janvier 1948 à février 1951), le Tonkin

(1952-1954),

Bien Phû (pour le 2e peloton du 1er escadron) et mènera

les derniers combats jusqu’en juillet 1954. |

| Le groupement blindé du Tonkin sera décoré également à l’ordre de

l’armée tout comme le 1er, le 4e escadron, l’escadron de vedettes

(celui-ci sera également décoré à l’ordre de l’armée de mer) ainsi que

le groupe d’escadrons de marche. Une citation à l’ordre du corps d’armée

viendra honorer également les 2e, 3e, 5e( 2 fois cité à ce niveau), le

bataillon de marche du RICM, le groupe d’escadrons de marche du RICM

ainsi que le 2e peloton du 1er escadron. Enfin le 4e escadron recevra

également une citation à l’ordre de la division. |

| Au total 15 citations seront décernées à des unités du RICM durant cette

guerre et 5 au régiment. |

| Elle aura couté 1300 marsouins (dont 57 officiers et 167 sous-officiers

tués ou blessés). |

| (Source :

https://www.histoiredumonde.net/Regiment-d-infanterie-chars-de-marine.html

) |

| |

|

| |

| *********************** |

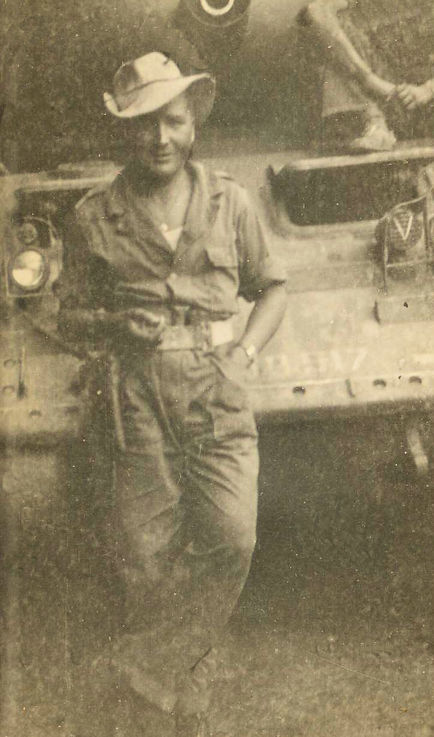

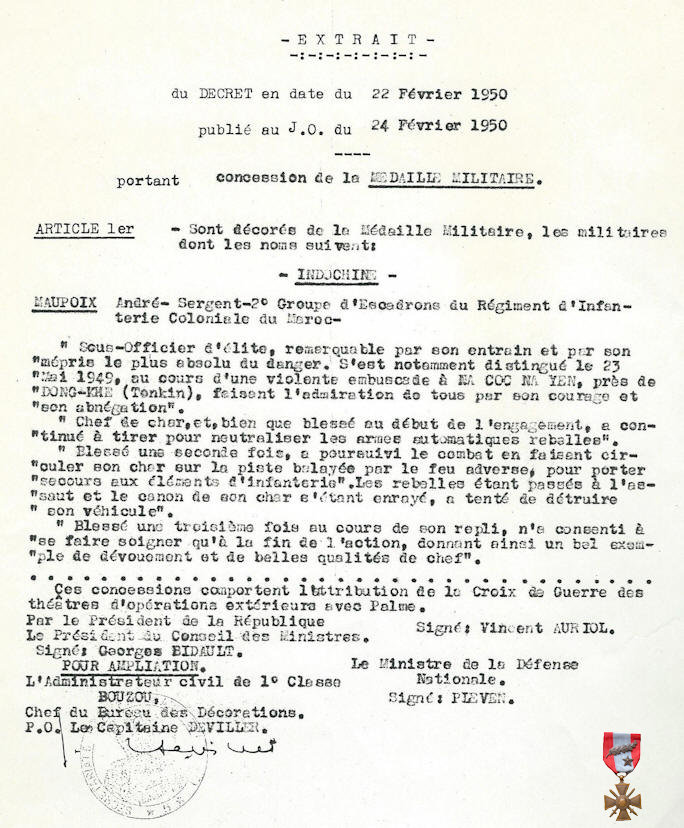

| Nommé au grade de Sergent

le 31/03/1948. |

| Blessé au combat le 23 mai 1949 |

|

| |

|

| |

| Se rengage pour 6 mois le 01/09/49

- il est rapatrié le 10/12/49. |

| Débarque du SS "Pasteur" à Marseille le

27/12/49 - Il est réaffecté au RCCC (Régiment Colonial de Chasseur

de Chars) |

|

| Il se rengage pour 4 ans le 06/05/50 -

Embarque à Marseille le 04/06/51 - Débarque à Saïgon le 30/06/51 affecté

au 1° RMC.(Régiment Mixte du Cambodge) |

|

| Nommé au grade de Sergent-Chef

le 07/07/51 |

|

|

|

| Patrouilles à dos d'éléphants |

| |

|

Embarque à Saïgon le 12/09/53 et débarque à Marseille le 13/10/53 |

|

|

|

| André et son neveu lors d'une permission. |

|

|

|

******************* |

|

| |

|

| |

| Cité à l'ordre de la brigade le 8

octobre 1953 |

|

| |

| Souvenirs d'Indochine

: |

| |

|

|

|

Arbalète Moï carquois et flèches |

Dent d'Eléphant |

| |

| ***************** |

| |

| Affecté au

1°RMT (Régiment de Marche du

Tchad) le 14/10/53. |

| Rengage pour 4 ans le 17/02/54 |

| |

|

|

|

Régiment de Marche du Tchad

(RMT) |

|

9° Brigade d'infanterie de marine |

| |

|

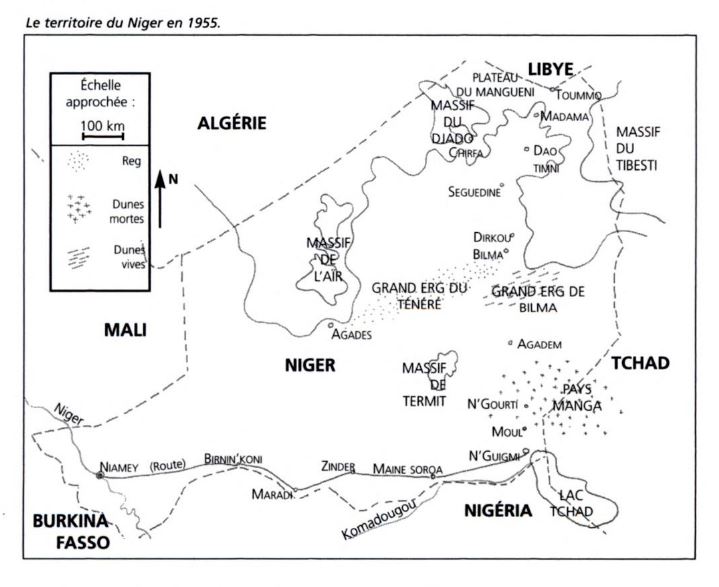

Désigné pour continuer ses services en AOF, il embarque à Marseille le

14/05/55 et débarque à Dakar le 19/05/55 |

|

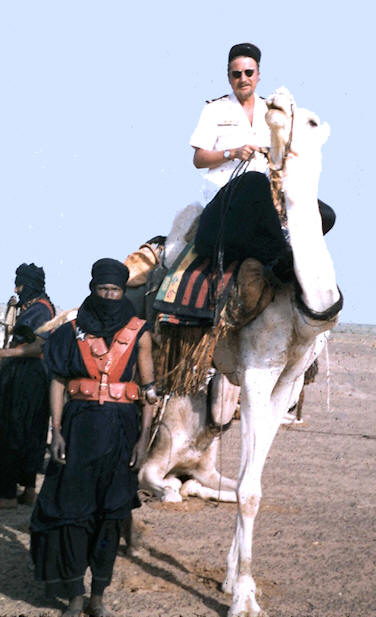

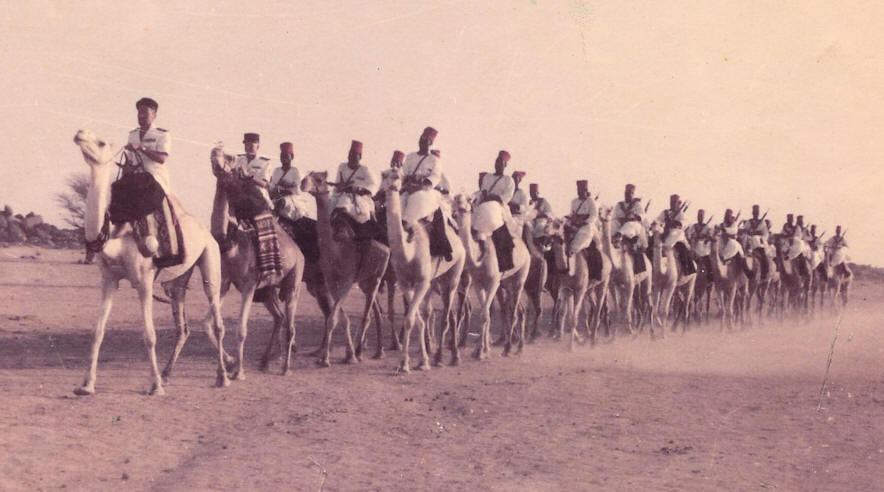

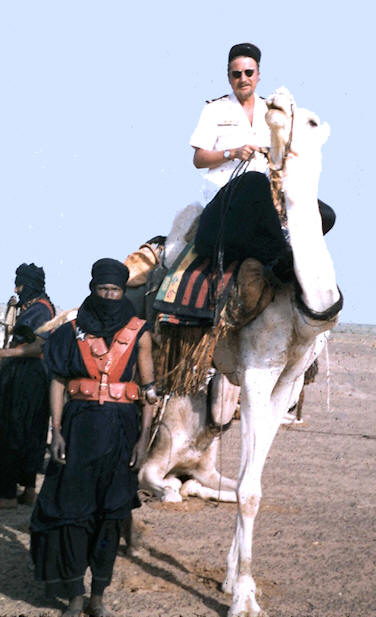

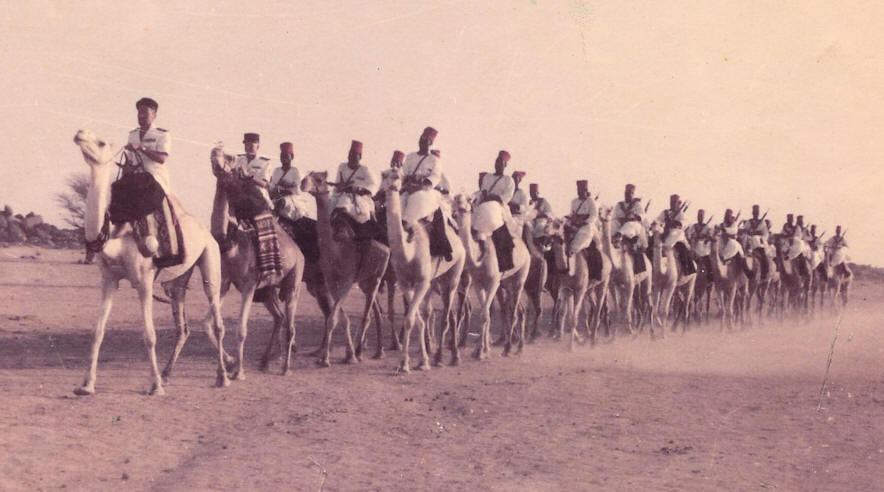

Rejoint Agades le 10/06/55 - Affecté au Peloton Méhariste de l'Aïr le

16/06/55 Nomadisation.... |

|

Nommé Adjudant le 01/10/55 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Historique : Créé en 1926 comme Groupe

Nomade d’Agadès (ou Agadez).

Devient Groupement Méhariste de l’Aïr le 1er avril

1956.

Devient G.N.A. le 3 mars 1958.

Devient 11ème groupe nomade le 1er décembre

1958.

Devient groupement nomade n° 11 en 1961.

Dissous le 31 juillet 1961.

Recréé le 11 novembre 1962 par changement d’appellation du Groupe Nomade

n° 1 comme G.N. 11.

Dissous le 31 mars 1964.

Symbolique de l'insigne :

Cet insigne est un des rares exemples d’insignes

des Troupes De Marine (TDM) sur lesquels l’ancre ne figure pas.

Le méhariste est un guerrier targui formant la majorité des personnels

de l’unité. Le

dromadaire symbolise la vocation saharienne de l'unité

Fabrication : Arthus

Bertrand

Le

massif de l'Aïr est un massif montagneux situé au Niger, dans

l'écorégion du Sahara. Situé au nord du 17e parallèle, il couvre une

superficie de 70 000 km². Il se présente comme un vaste plateau compris

entre 500 et 900 mètres d’altitude où dominent des étendues planes,

parsemé de sommets isolés de nature granitique, parfois surmontés

d'édifices volcaniques.

|

| |

| ( Source ;

http://www.3emegroupedetransport.com/LESUNITESSAHARIENNESH.htm ) |

|

|

|

|

|

|

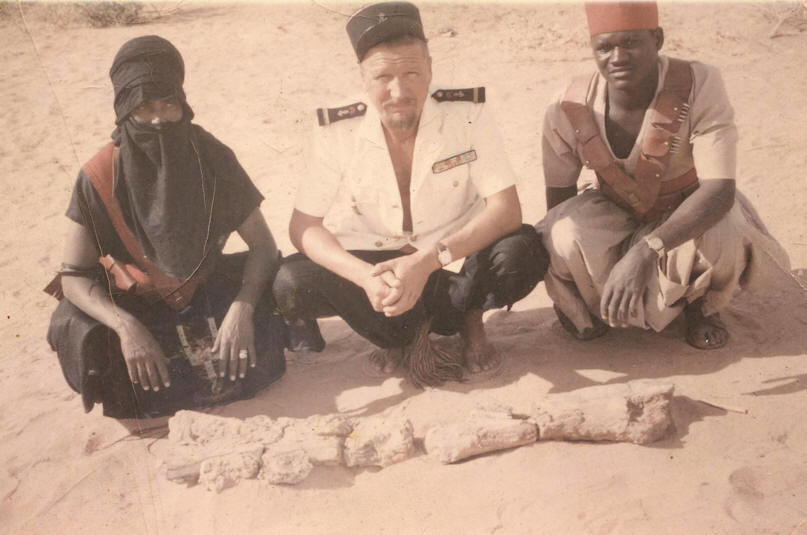

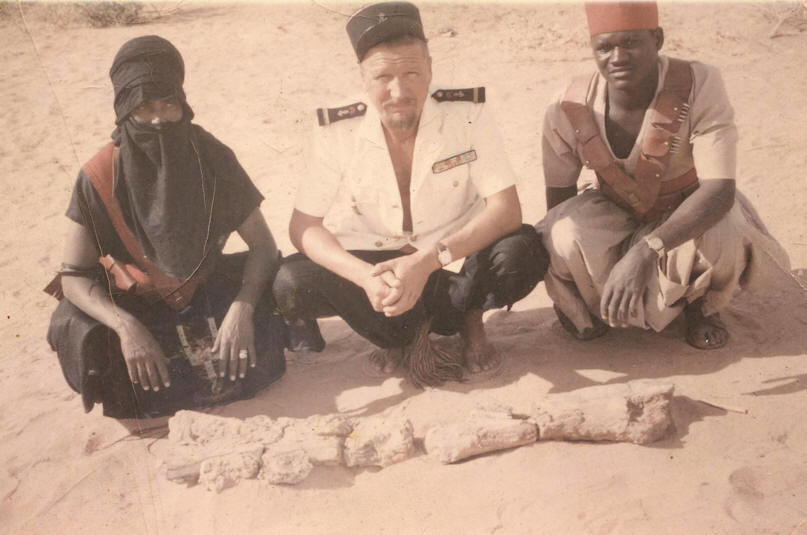

| Découverte d'ossements préhistoriques |

|

|

|

| Découverte de Rupestres |

|

|

|

********************* |

|

|

| Embarque à Cotonou sur le SS "Mangin" le

20/11/57 et arrive à Marseille le 04/12/57 |

| Il est autorisé à effectuer

un deuxième

séjour au titre des unités méharistes et embarque à Marseille sur le

Lyautey le 17/06/58. |

| Il débarque à Dakar le 12/06/58 ,

réembarque sur le "Mermoz" direction Cotonou où il arrive le 19/06/58. |

| Rejoint Agadez le 26/06/58 et prend

nomadisation le 09/07/58. |

| |

|

| |

| Le GNA devient 11° GN (Changement de

dénomination le 01/12/58) |

| Nommé Adjudant Chef le

01/01/59 |

| |

|

| |

| Autorisé à prolonger son séjour de 4 mois

il quittera Agadez par avion le 7 avril 1961 à destination de Cotonou où

il embarquera sur le "Leclerc" à destination de Bordeaux - Arrivée le 2

mai 61. |

| Admis à faire valoir ses droits à la

retraite proportionnelle le 1 janvier 1962. |

| |

| Il gardera jusqu'à sa mort des éclats de

munitions à droite du thorax. |

|

| |

| Résumé des campagnes |

|

| |

| Souvenirs du Niger : |

|

| Bijoux Touareg -- Selle et Tenellit

en argent de Zinder |

| |

| Voir

les croix du Niger de

Maurice Asciani |

| |

|

|

| |

|

| |

| Quelques objets Touareg ramenés de ses voyages |

| Lance, Sac (contenant des instruments

pour les soins des montures), cravache, selle, Sabre, Bracelets, outils

de chameliers, pointe de lance. |

| |

|

| Pierres taillées (Niger) |

| |

| Voir aussi au

Musée des

troupes de marine |

| |

| Ses Insignes de méhariste : |

| |

|

|

|

|

|

| |

Insigne d'aptitude

Méhariste des

troupes coloniales |

Groupe Nomade de l'Aïr |

|

| |

|

|

|

| Bataillon de Tirailleurs Sénégalais du

Niger |

3° BIMa créé à Zinder le 01/12/58

3° Bataillon d'infanterie de marine du Niger

Devient Bataillon Autonome du Niger Est

en 61

(Lien) |

Groupement saharien n° 2 |

|

|

|

|

|

A la différence des unités méharistes du Sahara septentrional, qui ne

disposaient que d’un recrutement local et vivaient une partie de l’année

dans des postes, souvent fort éloignés des zones de pâturages, les

méharistes coloniaux nomadisaient en permanence, installant leurs

« carrés » en fonction des mouvements des populations, des ressources et

des zones à surveiller ; ils justifiaient pleinement leur appellation

d’unités nomades. N’utilisant aucun matériel, ces unités rustiques

avaient l’avantage d’être peu coûteuses et constamment disponibles. |

|

|

|

Cette existence active et rude exigeait des hommes entraînés, ardents,

moralement bien armés, peu soucieux de confort, imaginatifs, curieux de

connaître hommes, milieux et choses et par-dessus tout animés par un

idéal bien trempé et un sens aigu du contact avec des populations peu

habituées à la vie au sein des collectivités territoriales. |

|

|

|

En revanche, que de satisfactions chez les méharistes de qui les nomades

attendaient beaucoup et, tout particulièrement, la justice, les soins,

l’aide multiforme pour mieux tirer parti de l’espace saharien longtemps

interdit à cause de l’insécurité et aussi pour s’insérer dans les

structures d’une société plus moderne. |

|

( Source : https://www.histoiredumonde.net/Les-Meharistes.html

) |

|

|

| **************** |

| |

|

Vidéo du Musée des Troupes de Marine et

Méhariste coloniaux. |

| |

|

| Dessins Patrick Champenois |

|

Sergent des

compagnies méharistes sahariennes de la légion étrangère.

Tenue proche des unités nomades de l'Aïr |

| |

| Ses Médailles : |

| |

|

|

|

|

| France Libre |

Blessés de Guerre

(Une étoile rouge par blessure supplémentaire.) |

Commémorative d'Indochine |

Croix de guerre Théâtre

d'opérations

Extérieurs (T.O.E) |

|

|

| |

|

|

|

| |

Médaille Militaire |

Missions

Extrême-Orient |

|

| |

| ******************* |

| |

|

Plus de photos de son séjour au Niger |

| |

| Les

livres sur les Méharistes |

| |

| |

| 1962 ---

Après 17 années passées sous les drapeaux, il occupe un poste à la

mairie de Malzéville comme responsable du service des eaux. |

|

| 1962 - Il se marie le 3 mars avec une amie d'enfance Odile Thouillot. Ils

auront deux enfants Pascal et Didier. |

| |

|

Odile décède le 09 mars 1982 à Nancy. |

|

André décède

le 02 mars 1992 à Nancy. |

| |

| |

| |