|

Création des unités mobiles de la gendarmerie

|

|

LES PELOTONS MOBILES DE GENDARMERIE

C'est à la faveur de la loi du

22 juillet 1921 portant augmentation des effectifs de la

gendarmerie que furent créés les pelotons de gendarmerie mobile.

L'effectif pour l'ensemble des pelotons créés fut fixé à 153

officiers et 6 051 sous-officiers. Pour être rapidement constitué et

opérationnel, l'encadrement de ces pelotons devait être réalisé par

des personnels motivés issus de l'arme. C'est donc sur la base du

volontariat que l'on fit appel aux gendarmes et gradés servant dans

les brigades. Mais à solde égale, il parut bien vite nécessaire de

convaincre les sceptiques et d'encourager les indécis en leur

faisant miroiter quelques avantages que pourrait leur procurer leur

nouvelle affectation. Ce fut l'objet de la

circulaire du 15 novembre 1921 qui prévoyait la création de 111

pelotons(1), échelonnés sur les exercices 1921,

1922 et 1923.

Ces pelotons mobiles, commandés par un

officier du grade de lieutenant ou sous-lieutenant, étaient en

principe de 40 hommes de troupe, gradés compris. Ils pouvaient être à pied ou à

cheval. Chaque peloton était divisé en quatre brigades de dix hommes

à la tête de chacune desquelles était placé un gradé.

hommes de troupe, gradés compris. Ils pouvaient être à pied ou à

cheval. Chaque peloton était divisé en quatre brigades de dix hommes

à la tête de chacune desquelles était placé un gradé.

Dans le gouvernement militaire de Paris les pelotons étaient à

l'effectif de 60 hommes, gradés compris, répartis en 6 brigades de

10 hommes. Lorsqu'ils étaient groupés par deux, ils étaient placés

sous le commandement d'un capitaine et par huit sous le commandement

d'un chef d'escadron. Au total, la loi de 1921 devait permettre la

création de 87 pelotons.

Les pelotons, alors dénommés « Pelotons Mobiles de Gendarmerie » étaient mis en résidence dans les chefs-lieux de département ou dans les grandes villes. Ils furent numérotés suivant un numéro d'ordre unique. L'administration centrale attribuant les numéros pairs aux pelotons à pied et les numéros impairs aux pelotons à cheval. Cette numérotation se faisant dans l'ordre de leur création. Dès la mise en place des premiers pelotons, le président de la République Alexandre Millerand modifia par décret du 18 mai 1922 les articles 8, 9 et 10 du décret du 20 mai 1903. Il sera complété par une instruction provisoire du ministre de la Guerre et des pensions André Maginot, portant sur l'organisation et le service des pelotons mobiles de gendarmerie. Cette instruction du 9 septembre 1922 précisait que « les pelotons mobiles de gendarmerie constituaient des unités constamment prêtes à assurer le maintien de l'ordre sur un point quelconque du territoire ». Ils étaient placés sous l'autorité des chefs d'escadron commandant les compagnies départementales (aujourd'hui groupement de gendarmerie départementale) et l'ensemble des pelotons stationnés sur le territoire d'une légion était sous l'autorité du chef de légion. Outre le maintien de l'ordre qu'ils devaient assurer sur un point quelconque du territoire, leur rôle était de renforcer le service ordinaire et extraordinaire des brigades départementales et de constituer des écoles d'instruction pour les nouveaux admis.

Comme

des écoles de perfectionnement, il revenait aux commandants de ces

unités de dispenser une solide instruction militaire ainsi qu'une

très sérieuse instruction générale à leurs gendarmes.

Comme

des écoles de perfectionnement, il revenait aux commandants de ces

unités de dispenser une solide instruction militaire ainsi qu'une

très sérieuse instruction générale à leurs gendarmes.

L'instruction générale devait permettre aux gardes d'acquérir de

bonnes notions d'écriture, d'orthographe et de rédaction(2).

L'instruction militaire, spécifique à l'arme, avait pour but

d'inculquer aux jeunes gendarmes les devoirs et les responsabilités

dans l'exercice de leur mission de protection des citoyens et de

leurs biens, complétée par l'étude des connaissances nécessaires à

la rédaction des procès-verbaux simples. Une éducation physique par

la pratique quotidienne d'exercices physiques ainsi qu'une solide

instruction équestre complétaient cette formation. Outre le maintien

de l'ordre et l'instruction, les gendarmes des pelotons mobiles

étaient détachés en renfort près des brigades départementales et

placés pour ce service sous les ordres des commandants de brigades

ou du commandant d'arrondissement.

Chaque militaire des pelotons mobiles était doté du même armement que les gendarmes départementaux. Les pelotons mobiles furent pourvus d'une camionnette pour le transport de leurs matériels lorsqu'ils devaient se déplacer pour assurer des missions de maintien de l'ordre(3).

- (1) Cependant, ce programme ne put être réalisé dans les délais prévus, puisqu'en juillet 1923, 31 pelotons seulement existaient. En mars 1925, on en comptait 37, et au début de 1927, quarante-quatre.

- (2) Cette instruction ayant pour base le programme scolaire permettant d'obtenir le certificat d'études primaires.

- (3) C'est par circulaire n° 8941 T/13 du 5 juin 1924 que la direction de la gendarmerie nationale autorisa pour la première fois les pelotons à les utiliser dans le cadre de leur déplacement pour le maintien de l'ordre.

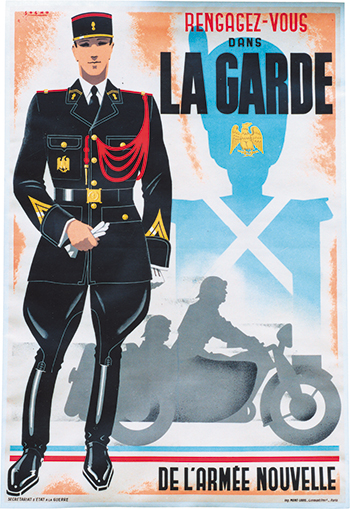

LES PELOTONS DE GARDE RÉPUBLICAINE MOBILE

Si l'engagement des

pelotons mobiles par les unités de gendarmerie départementale

desquelles ils dépendaient ne présentait aucune difficulté, en

revanche dès qu'ils étaient regroupés pour être employés en de plus

grande formation, apparaissait un défaut de cohésion dû à l'absence

d'une organisation hiérarchique. Ce défaut fut initialement corrigé par une

circulaire du 2 septembre 1926 dans laquelle la direction de la

gendarmerie nationale confiait aux généraux commandant les régions

militaires le soin d'organiser hiérarchiquement l'encadrement des

pelotons mobiles et des pelotons de réserve ministérielle regroupés

en la circonstance en compagnie ou escadrons.

initialement corrigé par une

circulaire du 2 septembre 1926 dans laquelle la direction de la

gendarmerie nationale confiait aux généraux commandant les régions

militaires le soin d'organiser hiérarchiquement l'encadrement des

pelotons mobiles et des pelotons de réserve ministérielle regroupés

en la circonstance en compagnie ou escadrons.

Fort de cette nouvelle organisation et devant les difficultés rencontrées par le général commandant le Corps d'Armée pour sa mise en place, il apparut nécessaire que ces formations temporaires et leur encadrement deviennent permanents.

Cette circulaire fut à

l'origine d'une nouvelle organisation hiérarchique des pelotons qui

vit le jour un an plus tard. Huit jours plus tard, un premier

décret du 10 septembre rattachait au budget du ministère de

l’Intérieur l'ensemble des crédits destinés à l’entretien de la

gendarmerie et plus particulièrement ceux destinés aux pelotons de

gendarmerie mobile. C'est à cette occasion que les pelotons de

gendarmerie mobile prirent le nom de « peloton de garde

républicaine mobile ». Ils conservaient leur statut militaire et

demeuraient sous l'autorité du Ministère de la guerre. Pour hâter

leur mise en place, ce décret fut immédiatement suivit d'un

deuxième décret du même jour transformant 400 brigades à cheval

en brigades à pied afin de reporter les économies des 2.000 chevaux

supprimés sur la réalisation du programme de constitution de la

garde républicaine mobile à cheval.

Cette

nouvelle force composée de professionnels bien entraînés, armés,

ayant une capacité de déplacement toujours plus importante grâce au

développement de la motorisation dont elle bénéficiait, fit l'objet

d'une attention particulière de la part des officiers généraux de

l'armée de terre. Ils espéraient confier à ces pelotons bien plus

que leurs missions de renfort et de maintien de l'ordre et

proposèrent au haut commandement d'autres solutions d'emploi. Avec

la réduction du service militaire, l'État-major général se rangea à

leur avis et exprima bien vite son intention de pouvoir s'appuyer

sur la capacité opérationnelle de ces pelotons en cas de conflit. La

gendarmerie qui, après tant d'années, avait enfin obtenu la création

de ces pelotons mobiles pour soulager le service des brigades

demeurait réticente à cette idée. Cependant, le gouvernement jugea à

son tour qu'il pouvait obtenir davantage de ces unités, mais pour

cela il devait donner à ces pelotons une autonomie suffisante et une

structure particulière pour un emploi plus large.

Cette

nouvelle force composée de professionnels bien entraînés, armés,

ayant une capacité de déplacement toujours plus importante grâce au

développement de la motorisation dont elle bénéficiait, fit l'objet

d'une attention particulière de la part des officiers généraux de

l'armée de terre. Ils espéraient confier à ces pelotons bien plus

que leurs missions de renfort et de maintien de l'ordre et

proposèrent au haut commandement d'autres solutions d'emploi. Avec

la réduction du service militaire, l'État-major général se rangea à

leur avis et exprima bien vite son intention de pouvoir s'appuyer

sur la capacité opérationnelle de ces pelotons en cas de conflit. La

gendarmerie qui, après tant d'années, avait enfin obtenu la création

de ces pelotons mobiles pour soulager le service des brigades

demeurait réticente à cette idée. Cependant, le gouvernement jugea à

son tour qu'il pouvait obtenir davantage de ces unités, mais pour

cela il devait donner à ces pelotons une autonomie suffisante et une

structure particulière pour un emploi plus large.

Les unités de garde républicaine mobile furent intégrées par la loi du 13 juillet 1927 dans l'organisation générale de l'armée et participèrent en temps de paix au service de la préparation militaire, au service de garnison et à l'instruction des troupes ; en temps de guerre à l'encadrement des formations mobilisées. Elles devaient, au cours des hostilités, être complétées par l'incorporation de gardes auxiliaires choisis dans les classes âgées parmi les citoyens présentant les garanties morales indispensables.

L'ensemble des conditions étant dorénavant réuni, le ministre de la guerre fut autorisé par la loi du 16 juillet 1927 qui accorda l'ouverture de crédits supplémentaires, à procéder aux promotions des officiers et sous-officiers nécessaires à l'encadrement des pelotons ainsi regroupés en trois légions autonomes. Chaque légion étant commandée par un colonel secondé d'un lieutenant-colonel, chaque groupe par un chef d'escadron et chaque escadron par un capitaine.

CRÉATION DES LÉGIONS DE GARDE RÉPUBLICAINE MOBILE

Quelques mois plus tard, le 24 septembre 1927, un décret constituait les pelotons de garde républicaine mobile en légions autonomes, créant au sein de l'arme de la gendarmerie une nouvelle subdivision. Ce décret fixait les cadres d'une légion de garde républicaine mobile à un colonel commandant la légion, un lieutenant-colonel adjoint au commandant de la légion, quatre chefs d'escadron commandants de groupe, douze capitaines commandants d'escadron ou de compagnie, trente-quatre lieutenants ou sous-lieutenants commandants de peloton, un capitaine trésorier, un lieutenant chargé du matériel, et quatre sous-officiers secrétaires ou comptables.

Le ministre de la

Guerre Paul Painlevé, ayant été autorisé par ce décret à procéder

aux promotions des officiers nécessitées par le

groupement

en trois légions des pelotons de garde républicaine mobile, une

circulaire du 21 octobre 1927 fixa les modalités de création des

deux premières légions. Paris fut le siège de la 1ère

légion. Installée provisoirement à Bastion 14, boulevard Davout,

elle comprenait toutes les formations existantes ou à créer, sur les

territoires du gouvernement militaire de Paris et des 1er,

2e, 6e et 20e corps d'armée. Cette

légion était composée de 4 groupes. Le premier, celui de Paris

comprenait les compagnies de Paris, Melun, Beauvais et Graveline. Le

deuxième fut mis en attente, sa création devant se faire par

dédoublement du premier lorsque les effectifs le permettraient. Le

troisième installé à Nancy, comprenait les compagnies de Nancy,

Strasbourg, Baccarat et Bruyères. Le quatrième en résidence à Metz

était composé des compagnies de Bar-le-Duc, Lérouville, Metz et

Verdun.

groupement

en trois légions des pelotons de garde républicaine mobile, une

circulaire du 21 octobre 1927 fixa les modalités de création des

deux premières légions. Paris fut le siège de la 1ère

légion. Installée provisoirement à Bastion 14, boulevard Davout,

elle comprenait toutes les formations existantes ou à créer, sur les

territoires du gouvernement militaire de Paris et des 1er,

2e, 6e et 20e corps d'armée. Cette

légion était composée de 4 groupes. Le premier, celui de Paris

comprenait les compagnies de Paris, Melun, Beauvais et Graveline. Le

deuxième fut mis en attente, sa création devant se faire par

dédoublement du premier lorsque les effectifs le permettraient. Le

troisième installé à Nancy, comprenait les compagnies de Nancy,

Strasbourg, Baccarat et Bruyères. Le quatrième en résidence à Metz

était composé des compagnies de Bar-le-Duc, Lérouville, Metz et

Verdun.

La ville de Tour fut

ensuite choisie pour être le siège de la deuxième légion et son

casernement fut installé à Joué-lès-Tours. Elle comprenait toutes

les formations situées dans les 3e, 4e, 9e,

10e, 11e, 12e, 17e et 18e

corps d'armée. Cette légion était également composée de quatre

groupes dont le deuxième serait mis en action par dédoublement du

premier lorsque les effectifs le permettraient. Le premier groupe

installé à Nantes comprenait les compagnies de Tour, Ancenis,

Nantes, Vitré et Brest. Le troisième installé à Rouen, était

composait des compagnies du Havre, Falaise, Cherbourg. Le quatrième

installé à Limoges, comprenait les compagnies de Limoges, Périgueux

et Mérignac. Cette circulaire, fixant au premier novembre 1927 la

prise de fonction des commandants de légion, déterminait également

et à titre provisoire « l'étendue

du commandement des colonels et les principes généraux sur lesquels,

en attendant des règlements plus détaillés, ces officiers devaient

régler leur action ».

Un rectificatif du 27 août 1927 à l'instruction provisoire du 9

septembre 1922 changeait l'appellation de « pelotons mobiles de

gendarmerie » par « pelotons de garde républicaine mobile »,

les gendarmes de ce corps prenaient le titre de « garde » et

les « commandants d'arrondissement » celui de «

commandants de section ».

Les légions étaient établies au fur et à mesure de l'accroissement

du nombre des pelotons et dans les limites budgétaires autorisées

par le Parlement. Elles furent numérotées suivant leur ordre de

création (12e pour celle de Toulouse). Elles étaient

subdivisées en groupes, constitués de compagnies, composées d'un

nombre variable de pelotons qui conservaient leur numérotation

précédente. La garde républicaine de Paris fut comprise dans la

nouvelle subdivision de l'arme.

La loi du 31 mars 1928

sur le recrutement de l'armée instaura le service militaire d'un an.

Elle augmenta d'une manière significative le nombre de militaires de

carrière, d'employés civils et porta le complet de la garde

républicaine mobile à 15.000 hommes pour tenir compte de ses

obligations. En effet, son effectif demeurait insuffisant pour lui

permettre d'assurer sa mission principale du maintien de l'ordre

tout en participant aux divers services de l'armée. En temps de

paix, elle devait assurer le service de la préparation militaire,

celui de garnison et l'instruction des troupes. En temps de guerre,

elle était chargée de l'encadrement des formations mobilisées.

Les missions principales de la garde républicaine mobile ayant été

définies, il ne restait qu'à fixer l'administration de ces Légions.

Ce fut l'objet de l'instruction provisoire du 4 avril 1928. Les

légions furent articulées en 2 ou 4 groupes de 2 à 5 compagnies. Le

nombre variable d'unités composant les groupes et les légions était

dû à la création échelonnée des compagnies qui pouvaient être à pied

ou à cheval. Ces dernières étaient à l'effectif de 120 officiers et

sous-officiers.

Le nombre de légions

de la garde républicaine mobile s'accrut progressivement

conformément à la loi de 1928. En 1930 on procédait à l'installation

de la légion de Nantes tandis que celles de Lyon et de Nancy étaient

opérationnelles depuis 1928 pour la première et 1929 pour la

seconde. En 1931, le Parlement votait les crédits nécessaires à la

création d'un groupe autonome de chars et d'autos-mitrailleuses dans

la garde républicaine mobile. Il fût rattaché à la première légion.

Sa création nécessita la modification de l'article 5 du décret du 1er

décembre 1928. Par

décret du 23 mai 1931, la garde était organisée régimentairement

en légion ou en groupes formant corps et commandée par un

lieutenant-colonel assisté d'un chef d'escadron. Le 15 mai 1933 fut

créé le « groupe spécial autonome de garde républicaine mobile ».

Stationné à Versailles-Satory, le groupe s'articula progressivement

en deux compagnies de chars et une compagnie d’automitrailleuses.

Les légions de Reims, Arras, Besançon et Courbevoie portaient en

1935 leur nombre à 9, ce qui représentait un effectif réglementaire

pour l'ensemble des légions de 11 401 hommes, officiers compris dont

environ la moitié à cheval et l'autre à pied. La même année,

un décret du 27 avril 1935 créait en Algérie un groupe de garde

républicaine mobile composé de 3 compagnies à pied. Il dépendait du

général commandant le 19e corps d'armée par

l'intermédiaire du commandant de la 19e légion de

gendarmerie, qui prenait à cette occasion le titre de «

commandant de la gendarmerie et de la garde républicaine mobile ».

Il était secondé par un adjoint du grade de lieutenant-colonel.

Afin de lui permettre

d'assurer sa mission principale de maintien de l'ordre tout en

participant aux divers services de l'armée, il est apparu que son

effectif total fixé à 15 000 hommes par la loi du 31 mars 1928 était

insuffisant. Un décret du

23 octobre 1935 porta son effectif à 20 000 hommes.

Avec

la création de la légion de Rouen quelques mois plus tard, il

existait en 1936, dix légions de la garde républicaine mobile

comptant un effectif de 13.498 hommes dont 576 officiers et 5.560

sous-officiers à cheval, 3.427 à pied. La 11e légion fut

installée à Marseille en 1936 puis ce fut le tour de la 12e

installée à Toulouse en 1937 suivie de la 13e, à

Saint-Quentin et de la 14e, à Drancy.

Avec

la création de la légion de Rouen quelques mois plus tard, il

existait en 1936, dix légions de la garde républicaine mobile

comptant un effectif de 13.498 hommes dont 576 officiers et 5.560

sous-officiers à cheval, 3.427 à pied. La 11e légion fut

installée à Marseille en 1936 puis ce fut le tour de la 12e

installée à Toulouse en 1937 suivie de la 13e, à

Saint-Quentin et de la 14e, à Drancy.

Le commandement de la

12e légion fut confié au

colonel Gauthier, secondé par le lieutenant-colonel Grugier et

du chef d'escadron Quelennec. L'État-major fut installé rue Furgole

et les gardes dans les nouveaux immeubles du Boulingrin en attendant

la

construction d'une caserne.

C'est à cette occasion que fut raccroché à la légion le peloton

n°128 de garde républicaine mobile installé dans la caserne Pégot à

Saint-Gaudens. Créé en 1931 il fut successivement commandé par les

lieutenants Cathoulié puis Souyris en 1936.

| N° de Légions | Chef-lieu de légion | création officielle | Autonomie

administrative |

| 1er | Montrouge (Paris) | Décret du 24 septembre 1927 | 1er novembre 1927 |

| 2e | Joué-lès-Tours | Décret du 24 septembre 1927 | 1er novembre 1927 |

| 3e | Lyon | Circulaire ministérielle no 11579 CD/13 du 15 mai 1928 | 15 mai 1928 |

| 4e | Nancy | Circulaire ministérielle no 19147 CD/13 du 11 mai 1929 | 1er juillet 1929 |

| 5e | Nantes | Décision ministérielle no 20865 CD/13 du 16 juin 1930 par dédoublement de la 2e légion de GRM | 1er juillet 1930 |

| 6e | Arras | Décision ministérielle no 3008 CD/13 du 28 janvier 1931 | 1ermars 1931 |

| 7e | Reims | Décision ministérielle no 34 938 CD/13 du 25 novembre 1931 | 1er janvier 1932 |

| 8e | Besançon | Décision ministérielle du 27 juin 1933 | 1er août 1933 |

| 9e | Courbevoie | Décision ministérielle no 33754 T/10 G du 31 octobre 1935 | 1er janvier 1936 |

| 10e | Rouen | Décision ministérielle no 43602 T/10 G du 27 décembre 1935 | 1er janvier 1936 |

| 11e | Marseille | Décision ministérielle no 38253 2/10 G du 8 août 1936 | 1er octobre 1936 |

| 12e | Toulouse | Décision ministérielle 26079 T/10 G du 26 juin 1937 | 1er décembre 1937 |

| 13e | Saint-Quentin | ||

| 14e | Drancy | Décision ministérielle 653 ST/10 G du 22 octobre 1938 |

| Lieu | création officielle | Composition

|

| Algérie | Décret du 12 janvier 1937 | 15 pelotons à pied et 3 à cheval |

Au 1er septembre 1939, la garde républicaine mobile était composée de 14 légions, subdivisées en 54 groupes, représentant 167 compagnies, formant 492 pelotons. Tous les pelotons d'une compagnie n'étant pas regroupés en une même résidence, mais distribués sur le territoire en fonction des disponibilités de casernement et des zones à forte concentration urbaine.

LA GARDE RÉPUBLICAINE MOBILE ET LA GUERRE

En 1939, la garde

républicaine mobile, qui s'était accrue de la garde républicaine du

Maroc, comptait seize légions, dont une en Algérie. À la déclaration de la guerre, l'effectif de la

garde républicaine mobile était de 23 000 hommes, formant 163

escadrons, alors que son effectif théorique autorisé par la loi de

finances de 1937 était de 27 000 hommes correspondant à 200

escadrons. Cette différence s'expliquait par la sécurité apportée à

son recrutement en même temps que le désintéressement de la nation

pour le choix d'une carrière militaire.

dont une en Algérie. À la déclaration de la guerre, l'effectif de la

garde républicaine mobile était de 23 000 hommes, formant 163

escadrons, alors que son effectif théorique autorisé par la loi de

finances de 1937 était de 27 000 hommes correspondant à 200

escadrons. Cette différence s'expliquait par la sécurité apportée à

son recrutement en même temps que le désintéressement de la nation

pour le choix d'une carrière militaire.

Cette force, devenue une école de formation de la

gendarmerie, formait ces sous-officiers au maintien de l'ordre mais

également au combat. Conformément à

l'instruction provisoire du 9 septembre 1922 et rectifiée le 10

janvier 1929, les gardes recevaient une instruction militaire

leur permettant d'acquérir le brevet d'aptitude de chef de section

ou de peloton afin de les rendre aptes à l'encadrement des réserves

en cas de mobilisation. En complément, une instruction pratique leur

était donnée, en liaison avec d'autres armes. Ils participaient aux

exercices des corps de troupe, à ceux de la garnison, aux manœuvres.

En cas de mobilisation, les gardes et maréchaux des logis-chefs

détenteurs de ce certificat d'aptitude pouvaient être promus aux

grades respectifs de maréchaux des logis-chefs ou adjudants.

Cette instruction se révéla utile le 2 septembre 1939 qui sonna

l'heure de la mobilisation générale. Les chefs de section furent

employés à l'encadrement des forces mobilisées.

13 compagnies de frontaliers furent mises sur pied et envoyées à

la frontière du Nord-Est, tandis que le groupe autonome blindé de

Satory, renforcé par des gardes venus d'autres pelotons,

formait le

45e Bataillon de chars de combat. Une partie des

effectifs, maintenue sous forme de légion, assurait l'ordre aux

autres frontières et à l'intérieur du pays. Ce fut le cas de la 12e

légion de la garde républicaine de Toulouse, à laquelle le

gouvernement confia la surveillance de la frontière

franco-espagnole. Afin de compenser partiellement les prélèvements

effectués dans la garde républicaine mobile pour l'encadrement des

troupes combattantes, une circulaire ministérielle du 31 janvier

1940 prévoyait l'admission comme gardes auxiliaires des

caporaux-chefs, brigadiers-chefs, caporaux, brigadiers et soldats du

service armé des classes 1916 à 1930, volontaires, des formations

des armées ou du territoire de toutes armes.

Les 22 et 24 juin 1940, la France signait avec

l'Allemagne et l'Italie une convention d'armistice, au terme de

laquelle les

forces

françaises étaient démobilisées et les formations prévôtales

dissoutes. Les gardes républicains mobiles ayant servi au titre de

la prévôté ou comme encadrant dans les unités de combats furent

définitivement affectés en gendarmerie départementale. Ceux qui

avaient combattu en unité constituée reçurent l'ordre de regagner

leurs résidences. Leur engagement à la lutte se solda par des pertes

d'une importance exceptionnelle s'élevant à 70 officiers pour 1 200

et 1 429 sous-officiers pour 23 000 (6%).

forces

françaises étaient démobilisées et les formations prévôtales

dissoutes. Les gardes républicains mobiles ayant servi au titre de

la prévôté ou comme encadrant dans les unités de combats furent

définitivement affectés en gendarmerie départementale. Ceux qui

avaient combattu en unité constituée reçurent l'ordre de regagner

leurs résidences. Leur engagement à la lutte se solda par des pertes

d'une importance exceptionnelle s'élevant à 70 officiers pour 1 200

et 1 429 sous-officiers pour 23 000 (6%).

Formant une subdivision de l'arme de la gendarmerie, la garde républicaine mobile fit partie intégrante de l'armée d'armistice. La France n'ayant été autorisée à ne conserver qu'une armée réduite de 100 000 à 120 000 hommes en métropole, le gouvernement de Vichy arrêtait le 23 juillet 1940 sa constitution. L'organisation de cette armée d'armistice, modifiée par le décret-loi du 20 août 1940, prévoyait l'installation en zone libre de trois légions de la garde républicaine mobile. Ces trois légions organisées par circulaire ministérielle 7105 T/104 du 4 septembre 1940 avaient leur siège à Clermont-Ferrand pour la légion du Centre, à Lyon pour la légion de l'est et à Toulouse pour la légion du Sud. Chaque légion comprenait quatre groupes et chaque groupe quatre escadrons dont un escadron à cheval, deux escadrons motocyclistes et un escadron porté. L'escadron était formé de trois pelotons de quarante hommes ; l'âge maximum des gardes était de trente-six ans. L'effectif total des trois légions était de 180 officiers, dont quinze hors cadres et 5 820 hommes de troupe. Le personnel en excédent de cet effectif était versé dans la gendarmerie départementale.

Les régions militaires de la zone libre furent

réorganisées par décret du 26 juin 1940, et remplacées par deux

groupes de huit divisions militaires. Le premier ayant son siège à

Avignon, le second à Clermont-Ferrand ce qui entraîna de facto la

réorganisation des légions de la garde républicaine mobile. Ce fut

l'objet de la circulaire ministérielle n° 10 216 T/OG du 1er

novembre 1940 qui transforma en six légions, les trois légions

existantes par dédoublement. La légion du Centre forma les deux

légions de Clermont-Ferrand et de Limoges ; la légion de l'est,

celles de Lyon et de Marseille et la légion du Sud, les deux légions

de Toulouse et de Montpellier. Chaque légion était formée de deux

groupes de quatre escadrons chacun dont un escadron à cheval, un

escadron motocycliste et deux escadrons portés. L'escadron était à

l'effectif de 122 officiers et sous-officiers. Chaque groupe avait

un État-major (un chef d'escadron, un lieutenant adjoint).

Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale siégeant

à Vichy donna les pouvoirs constituants à Philippe Pétain.

Les obligations dictées par la convention d'armistice ne s'appliquant pas à la gendarmerie, la garde républicaine mobile ne pouvait demeurer partie intégrante de l'arme. C'est ainsi qu'elle fut séparée de la gendarmerie par décret du 17 novembre 1940 et rattachée à la Direction de la Cavalerie et du Train par arrêté ministériel du 25 novembre 1940. Cette nouvelle direction prit le nom de «Direction de la cavalerie, du train et de la garde républicaine mobile». La garde républicaine mobile fut représentée par une sous-direction.

|

Les légions de la garde républicaine mobile sont

transformées en régiments de la garde

|

|

CRÉATION DES RÉGIMENTS DE LA GARDE

Après avoir été séparée de la gendarmerie

départementale et reconstituée en deux groupes de 3 légions, une

décision ministérielle du 31 janvier 1941(1)

transformait les « légions de garde républicaine mobile » en

« légions de Garde ». Les gardes étaient choisis parmi les

militaires et anciens militaires ayant accompli au moins deux ans de

service actif. Ils devaient mesurer plus de 1,66 mètre, être âgés de

moins de trente-cinq ans, justifier de bonnes mœurs, d’excellents

états de service, d’une santé et d’une instruction générale

satisfaisantes. Constituant l'arme d'élite, l'ensemble des hommes de

troupe, à l'exception des élèves-gardes, furent assimilés aux

sous-officiers des autres armes. Chacune des six légions reçut un

étendard. Il ne restait plus qu'à organiser cette nouvelle troupe.

Ce fut l'objet du décret du 9 février 1941 qui précisait que ses

officiers comme ceux des autres armes, pouvaient passer dans la

gendarmerie. Il en était de même pour ses gradés qui conservaient

leur grade (sauf les adjudants-chefs qui reprenaient le grade

d'adjudant) et les hommes de troupe à condition pour ces derniers de

totaliser quinze années de service.

Le

2 juin 1942, une loi plaçait la gendarmerie sous l'autorité

directe de Pierre Laval, chef du gouvernement - Ministre de

l'Intérieur. Un décret du 24 juin modifiait de nombreux articles du décret organique du 20 mai 1903 sur l'emploi

et le service de la gendarmerie et en particulier l'article 4

en ces termes : « En raison de la nature de son service, la

gendarmerie est placée sous les ordres directs du Chef du

gouvernement. Elle prête son concours aux divers ministères et

secrétariats d'État ».

de nombreux articles du décret organique du 20 mai 1903 sur l'emploi

et le service de la gendarmerie et en particulier l'article 4

en ces termes : « En raison de la nature de son service, la

gendarmerie est placée sous les ordres directs du Chef du

gouvernement. Elle prête son concours aux divers ministères et

secrétariats d'État ».

Par décret du 12 septembre 1942(2), les « légions de garde » furent remplacées dès le 16 octobre 1942 par des « régiments de la garde ». Ils conservaient leur situation géographique. Chaque régiment possédait 2 groupes de 4 escadrons (1 motocycliste, 1 à cheval et 2 portés). Les escadrons étaient à l'effectif de 122 officiers et sous-officiers. Le commandement de ces régiments fut progressivement confiés à des officiers extérieurs à l'arme (à proportion de 5 officiers sur 6). L'école de formation des gardes installée à Guéret (Creuse) venait compléter la structure générale de la Garde.

- 1er régiment : Lyon

- 2e régiment : Marseille

- 3e régiment : Montpellier

- 4e régiment : Clermont-Ferrand

- 5e régiment : Limoges

- 6e régiment : Toulouse

Le 8 novembre 1942 l'opération Torch fut déclenchée. Les Alliés débarquèrent dans les territoires français d'Afrique du Nord (Protectorat du Maroc et Algérie française). En représailles les forces allemandes et italiennes déclenchèrent l'opération Attila et envahirent la zone libre qui fut appelée zone sud. La démobilisation de l'armée française décidée par le chancelier Hitler et exécutée le 27 novembre 1942 ne concerna pas les légions de la garde qui furent maintenues en activité pour assurer le maintien de l'ordre.

La descente aux enfers allait se poursuivre avec la loi du 24 mars 1943 qui rattachait les régiments de la Garde aux forces de maintien de l'ordre du Département de l'Intérieur, afin que ce dernier puisse contrôler pleinement toutes les institutions ayant vocation à maintenir l'ordre. Cette loi créa une direction générale de la Garde composée de chef de cabinet, adjoint, chargés de mission, chefs de bureaux... placée sous les ordres d'un directeur : le général Jean PERRÉ nommé par décret du 7 avril 1944. Cet officier général, rallié à Pétain, présidait jusqu’en 1942 le tribunal militaire de la 13e Région (Clermont-Ferrand) y manifestant un grand rigorisme pour lequel il reçut de Pétain la francisque. Le 28 mai 1943, un décret-loi précisait que les pouvoirs confiés au secrétaire d’État à la Guerre à propos du personnel de la Garde étaient transférés au secrétaire d’État à l’Intérieur. La Garde se retrouvait désormais accolée aux groupes mobiles de réserve (G.M.R) formation de police civile, portant l'uniforme de celle-ci et organisée par la loi du 23 avril 1941. Mais ces forces de maintien de l'ordre comprenaient également la milice, recrutée en partie parmi les services d'ordre légionnaire suivant la loi du 28 août 1940 et par des volontaires suivant la loi du 30 janvier 1943 créant la milice. L'ensemble de ces formations étant placées dans le secrétariat général de la police dirigé par René Bousquet. Cette mesure, qui prit effet le 1er avril 1943, conservait aux formations de la garde leur structure régimentaire.

La Garde dans la guerre

Déracinée, réduite à l'extrême, amalgamée malgré elle à des formations favorables au gouvernement de Vichy, soumise aux directives de la « révolution nationale » collaboratrice, imposée par l'erb Feind, mutilée dans sa forme, la Garde allait être soumise dès 1943 à sa plus rude épreuve, la lutte contre les « terroristes ». Prise dans le terrible piège de la soumission aux lois sous peine de mort et son idéal républicain, démocratique et humaniste, la garde allait devoir faire face à d'effroyables situations. Combattre les maquis alors qu'elle leur était favorable aux côtés de la GMR et de la milice était tout simplement insupportable. De nombreux gardes furent tués au cours de ces actions commandées par l'armée ennemie. Réfugiés en des lieux stratégiques et difficiles d'accès, la lutte contre les maquis obligea le gouvernement de Vichy à former des groupements tactiques concentrés à l'extrême dès la mi 1943. Ainsi, sur un total de 48 escadrons, la Corrèze absorba 17 escadrons (repliés sur Limoges en 1944), la Haute-Savoie devait en monopoliser 13 et 8 escadrons étaient destinés au triangle Vichy-Lyon-Clermont. Les 10 escadrons restants étaient affectés à la garde des lignes haute tension. Cette stratégie permit aux campagnes de la zone sud de n'être plus sillonnée que par les seuls mouvements intermittents des forces de la Wermacht stationnées dans les villes. Elle devint progressivement le domaine du maquis qui s'organisait à l'aide des réfractaires du S.T.O. sous la complicité bienveillante des gendarmes départementaux.

Ce cauchemar se poursuivit jusqu'au 6 juin 1944.

Dès le débarquement naquirent un nouvel espoir et avec lui la force

et la détermination. Trop longtemps brimée, la garde brisa les

chaînes auxquelles les forces d'occupation et le gouvernement de

Vichy l'avaient attachée. L'école de Gardes de Guéret qui avait

ouvert ses portes le 24 novembre 1943(3) à la

caserne des Augustines, passa au maquis de la Creuse, 3 escadrons de

Limoges rejoignirent les FTPF(4) de Guingouin, 2

escadrons de Savoie, 1 escadron de l'Ardèche se mirent aux ordres du

Général Tamisier et du colonel Descours. D'autres rejoignirent le

général Pfister, le colonel Colliou, le colonel Chêne etc, etc...

Peu à peu les autres escadrons s'émiettèrent. Au total, sous

l'occupation, plus de 12 000 militaires de l'Arme étaient passés à

la Résistance. Ceux qui demeuraient à leur poste opposèrent la force

d'inertie condamnée et traquée par les allemands et la milice. Cette

attitude, facilité par la concentration excessive des unités voulues

par les autorités du gouvernement de Vichy, permettait aux partisans

éparpillés sur le territoire d'œuvrer avec une plus grande quiétude.

Ce comportement essentiellement défensif, laissait aux francs

tireurs le champ libre dans les campagnes et les opérations de force

dans le vide furent très durement combattues et réprimées par

l'envahisseur.

La

Garde compte avec la gendarmerie 49 officiers et 1 375

sous-officiers morts en déportation, fusillés par les allemands ou

tombés en les combattant.

Dès que commença la retraite de l'envahisseur, la Garde participa à la traque des colonnes en retraite, mais aussi à de nombreux combats dont ceux des Vosges, de Strasbourg (Sélestat 5 janvier 1945) puis à l'avance foudroyante au-delà du Rhin.

- (1) Décision ministérielle n°1689 1/EMA du 31 janvier 1941

- (2) Décret no 2806 du 12 septembre 1942

- (3) Décision n° 1074 DGG/INST du 29 octobre 1943.

- (4) Francs-tireurs et Partisans français

La Libération reconstitue la Garde en subdivision de l'Arme

Dans son

Ordonnance du 5 juillet 1944 portant organisation de la

gendarmerie et de la garde, le gouvernement

provisoire

de la République française installé à Alger, annulait les lois

relatives à la gendarmerie et à la garde promulguées par le

gouvernement de Vichy. Les personnels de la garde restaient

provisoirement soumis aux statuts qui les régissaient tandis que les

personnels de la gendarmerie recouvraient dès le 1er

septembre 1944, le statut fixé par la loi du 30 mars 1928 portant

statut des sous-officiers de carrière, le

décret du 10 septembre 1935, l'instruction du 27 juin 1929 et la

circulaire du 22 novembre 1935(1).

provisoire

de la République française installé à Alger, annulait les lois

relatives à la gendarmerie et à la garde promulguées par le

gouvernement de Vichy. Les personnels de la garde restaient

provisoirement soumis aux statuts qui les régissaient tandis que les

personnels de la gendarmerie recouvraient dès le 1er

septembre 1944, le statut fixé par la loi du 30 mars 1928 portant

statut des sous-officiers de carrière, le

décret du 10 septembre 1935, l'instruction du 27 juin 1929 et la

circulaire du 22 novembre 1935(1).

Le commandement général de la gendarmerie fut

confié au général Ferdinand Taillardat. Par décret du 23 août 1944

les «régiments de Garde» prenaient la dénomination de

«régiments de Garde républicaine». Le 14 janvier 1945, un

nouveau décret fusionnait les personnels de la gendarmerie et de la

garde républicaine en une seule et même arme : la gendarmerie

nationale.

Par décision ministérielle du 9 février 1945(2) les unités perdaient leur dénomination de régiment pour reprendre l'appellation de «légions de Garde républicaines». Peu après la fin de la guerre, les effectifs de la garde furent portés de 6 000 hommes à 10 000(3). La reconstruction du pays imposant des compressions budgétaires, ce chiffre fut ramené l'année suivante à 7 000 hommes(4), mais la mobilisation antiKominform de fin 1947 devait conduire le gouvernement à les regonfler d'abord à 11 000(5) puis à 12 000 hommes en 1950(6).

(1) circulaire n° 37408 T./ 10G. du 22 novembre 1935.

(2) D.M. n°5671 GEND.T du 9 février 1945.

(3) T.E 12 847 EMA/1 du 6 septembre 1945.

(4) T.E 11 865 EMA/1 du 13 septembre 1945.

(5) D.M. 1665 EMA/3.0 du 2 février 1946.

(6) D.M. 103 DN/EMP du 18 février 1950.